第1回例会「オープンスペーステクノロジー」in高松四国サロン

4月定例会にご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

四国サロン第1回例会議事録(2009年4月、高松)

■日時:2009年4月25日(土) 12:30〜17:00

■場所:高松市男女共同参画センター 第8会議室

■ファシリテーター:藤井俊行さん(としゆきさん@広島スクエア)

■担当運営委員:武市さん(たけさん)、浮田(議事録)

■参加者:13名(会員7名、非会員6名。香川8名、愛媛3名、広島2名)

■テーマ:「ファシリテーションを使った自由な話し合いに参加しよう!

〜OST(オープン・スペース・テクノロジー)〜」

内容は

◎私たちは、ファシリテーションで、どんな課題を解決したいのか?

◎その課題を解決するために、何を身につけたいのか?

といった、わたしたちの課題を話し合おうという企画。

■ねらい

(1)安全な場(自由な発言が保障された場)での話し合いを通じて、

みなさんがファシリテーションや、四国サロンへ求めるものを考える。

(2)OSTの手法を体験して、そのプロセスを楽しみ、気付きを得る。

全体の進行は、オープン・スペース・テクノロジーの手法に則って進行。

■内容

開始とアジェンダ設定 12:30〜

第一セッション 13:55〜

第二セッション 14:45〜

読み上げ 15:50〜

OSTについて 16:15〜

クロージング 16:30〜16:55

■開始とアジェンダ設定

▽レクチャー (1)「OSTとは?」

1.テーマに関心ある人が集まり、

2.主体的に課題を生み出し、情熱と責任を持って本音の話し合いを行い

3.問題の共有とアクションプランをスピーディに生み出す、全員参加型の

ワークショップである。

[生い立ち]の説明 OSTは1985年に始まり、時代とともに開発。

アプローチやデザイン、開発についてアメリカのコンサルタント

ハリソン・オーエン氏が創始者。

▽本日のテーマ宣言

ファシリテーションでどんな課題を解決したいのか?

どんなことを身につけたいのか?について、話し合いたい議題を挙げてもらう。

[コミュニティ掲示板の作成]

1.思いついた方から、輪の真ん中に出てきて紙とマーカーを一本持って

「議題」を書き、サインをする。

2.それから輪の中で「私の議題は○○で、私の名前は○○です」と発表。

3.そしてその紙をコミュニティー掲示板と案内されている何もない壁に

テープで貼っていく。

4.壁に貼りに行く前に「タイム・スペース・マトリクス(時間割)」に立ち寄り、

時間とスペースを予約する。

5.付箋紙で場所と時間を予約して、コミュニティ掲示板に掲示し、

全員が「議題」を出し切ったと納得いくまで「議題」発表をしていく。

一人何個でも可。

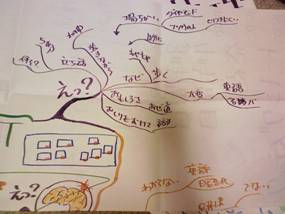

▽レクチャー (1)「OSTの原理と法則」

次へ進む前に4つの原理と1つの法則の説明をする。

○「ここにやって来た人は誰でも適任者である」

○「何が起ころうと、起こるべきことが起こる」

○「それがいつ始まろうと、始まった時が適切な時である」

○「それが終わったときが本当に終わりなのである」

○一つの法則

「主体的移動の法則」

○バンブルビー(はち)とバタフライ(ちょうちょ)

○「えっ?という感覚を大切にしてください。」

創造性を発揮するために「えっ」という感覚を大切にする。

▽マーケットを開く

全員席を立ってコミュニティ掲示板の前へ行き、

好きなだけセッションに申込み、「議題」やアイデアの交換を行なう。

セッションを統合し、キャンセルや変更を、参加者で話し合う。

コミュニケーションをとりながら質問をしてスケジュールを統合する。

■話し合い

・セッションのグループが決まったら、役割を分けて、ホワイトボードや

摸造紙にファシグラしながら進めていく。

・バンブルビー(はち)になって、セッション間を飛びまわっての参加も可能。

・バタフライ(ちょうちょ)になって、自由に好きな場所で羽を休めることも可能。

■発表と投票

各議題について、話し合いの流れを発表し、質疑応答。

その後、参加者全員で、興味深いと思った話し合いに投票

(1番:3ポイント、2番:2ポイント、3番:1ポイント)。

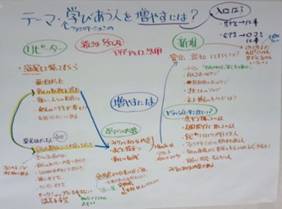

マーケットに出てきた議題(投票数)

・ファシリテーションの学び合う人を増やすためには?(16P)

・本音を引き出す雰囲気の作り方(14P)

・暦を切り口に世の中を見る手法の確立(11P)

・本当の課題をみつけるコツ/目的からずれない話し合いの進め方(11P)

・家族円満のコツ(9P)

・会社の会議を効果的なものにしたい(4P)

・集団の中でうまくしゃべるには?/心の中をきちんと伝わるように

言葉に変えるには?(未カウント)

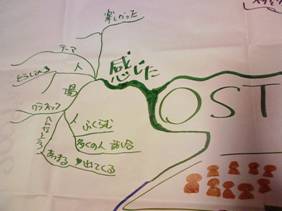

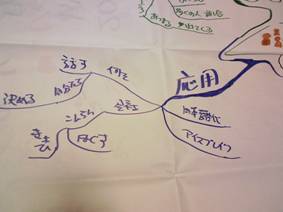

■振り返り:「マインドマップ化」

トーキングスティックを使って、一人ずつ感想・気づきを振り返った。

みんなの言葉をとしゆきさんがマインドマップ化していった。

・いろんな人と話合いができて楽しかった。

・最初の始まりは取っ付きにくかったけど、話し合いが始まると、

あったかくなった。

・グラフィックのやり方にいろんなやり方があって面白かった。

・自分がファシリテーター役をやってみて、うまくできないことが悔しかった。

本気でファシリテーションを学ぶ気になった。

・アイスブレイクがなく始まったので緊張した。

・カタカナ言葉が多く、理解し難かった。日本語化を進めると判りやすく

なると思う。

・何を話すかを自分たちで決めるというやり方は、話し合いを活性化させる

効果があると思う。会社でも使ってみたい。

・決まった議題ではなく、立ち話でずっと語り合う人たちがいた。

どんなことを話しているのか聞いてみたかった。そんな、参加スタイルも

許される自由な場って不思議な感覚だった(いい感じ)。

・Will/Can/Mustの切り口、会社でも使えそう。

・自由な話し合いの場が、四国で開催できてとってもうれしいっ!

としゆきさん、ありがとうございます。

・FAJの名前での参加希望者や、全国のFAJ会員の方からの口コミで

参加してくれた方も多く、「響き合ってる」ことの喜びと感謝、そして、

FAJとしての対応が求められることに身が引き締まった。

|

|

|