第24回例会「プログラムデザイン〜備えあれば憂いなし、企画をしっかりつくりましょう〜」in高松四国サロン

第24回例会記録「プログラムデザイン」in高松

■日時:2011年2月26日(土) 13:00〜17:00

■ファシリテーター:トキさん(広島FAJ会員)

■会場:まなび館 視聴覚室

■テーマ:「プログラムデザイン」

〜備えあれば憂いなし、企画をしっかりつくりましょう〜

■参加者:15名(会員2名、非会員:13名)※ファシリテーター含む

※地域性:広島1名、高知5名、徳島1名、愛媛1名、香川7名

■内容

ホワイトボードとメインファシリテーター正面に、全員椅子で半円形の設定でオリエンテーションとオープニングを行った。

【オリエンテーション】

<本日のねらい>

ワークショップやイベントなどの企画について、コンセプトからプログラムデザインにいたる流れについて学ぶ

(体系的に学び、日常に活かせるようにする)

<本日の目標>

留意点や実際に使える手法を参加者それぞれが一つ以上持ち帰られるようにする。

<本日のグランドルール>

・楽しく、気軽にワークに取り組みましょう

・思ったこと、感じたことを出来るだけみんなと共有してみましょう

・人の話もしっかり聞きましょう

⇒うまくやろう、しなくてはではなく、やってみて失敗から学ぶ気持ちで気軽に参加!

<オープニング>

チェックイン

・今日呼ばれたい名前

・今日はどこから来たか

・今はまっていること、マイブーム

・「プログラム」という言葉から連想するもの

上記4項目について、端から順番に自己紹介!

ユニークなマイブームを共有し、場の雰囲気が少し和やかになった。

「プログラム」から連想するものついては、「運動会」「発表会」など「会」が付くイベント物や、「コンピューターのプログラム」などが多くの連想であった。

そして、場が少し打ち解けたところでレクチャーとして

「ファシリテーションとは」「ワークショップとは」など、初心者にも分かりやすく丁寧な説明があった。

次のワークに入る前に、端から「1・2・3・1・2・3・1・・・・・」の点呼により、3グループ(4〜5/グループ)に分かれた。

場を、3つの島に変え次のワークへ!

<ワーク1 資源を引き出す>

・個人ワーク(10分間)

問い:「もし何か一つ参加型のイベントを企画するとしたらどんなことがしたいですか?」

グループ内で、各自付箋を使って資源できる限りを引き出す。たくさん出る人、ひとつに絞る人それぞれの個性が現れ、現実的なイベントからわけのわからないものまでたくさんの資源(アイデア)が出ました。

・グループワーク(20分)

その中から、各自書き出したイベントの背景を紹介しながら共有。

そして、企画に落とし込んでみたいものを一つ選ぶ。

グループ内で「進め方」「選び方」は自由に話し合って進める。

本日初めてのグループワーク、それとなく一つに絞り込めたようだった。

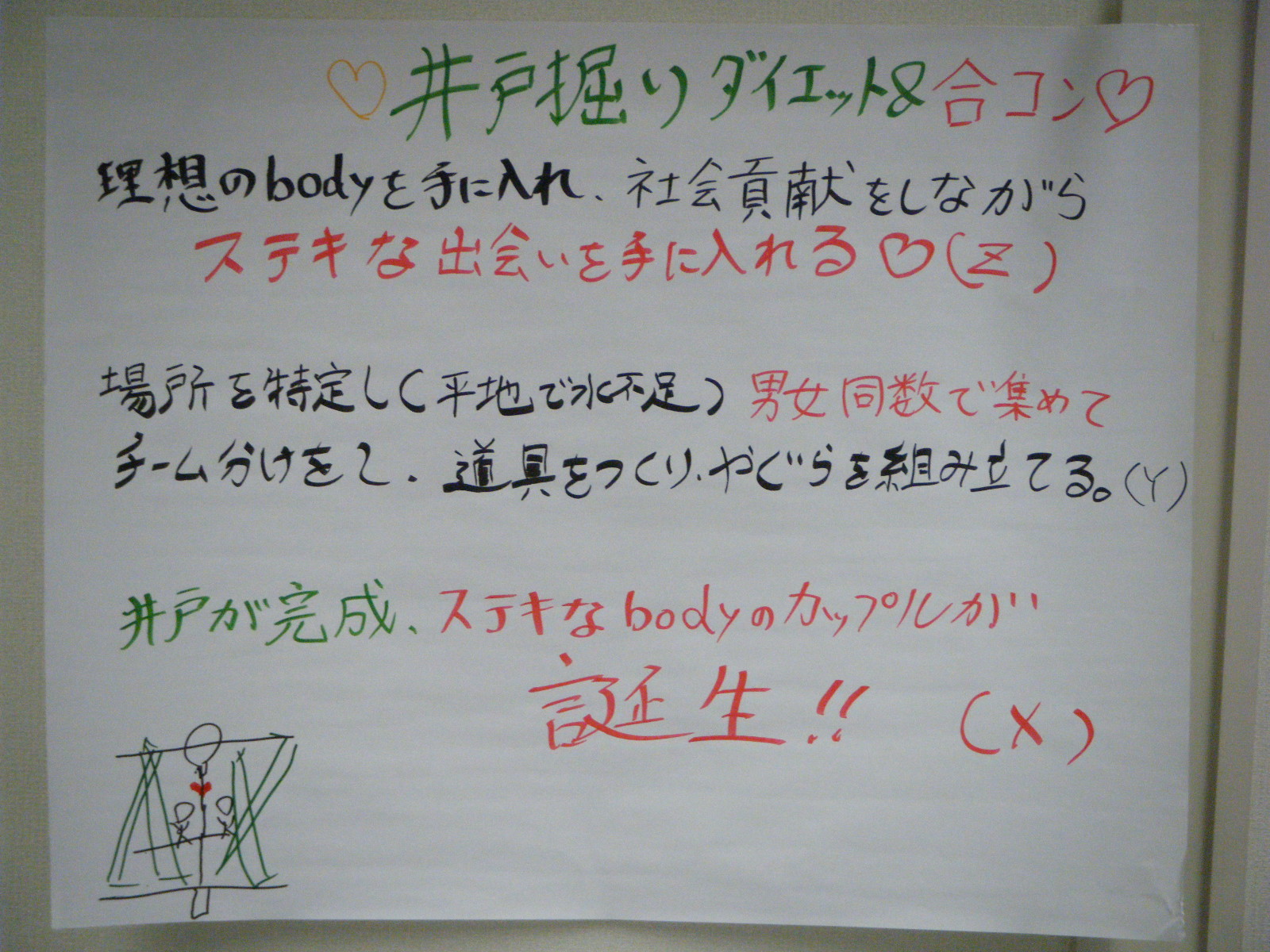

<ワーク2 コンセプトを共有する>

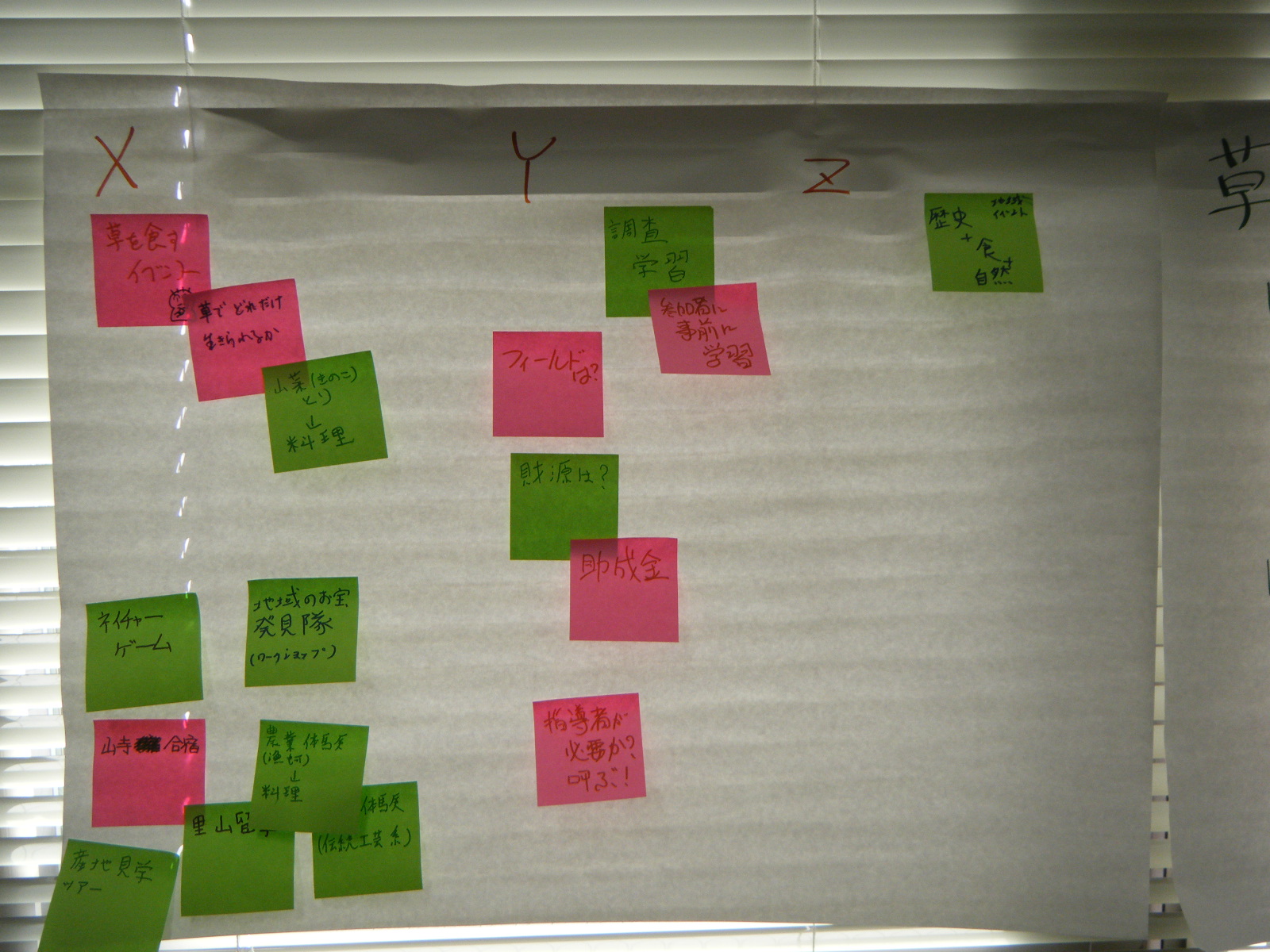

ワーク1で選んだ企画をXYZ公式でコンセプトを明文化!(20分)

XYZ公式の簡単なレクチャー。

XYZ公式は、プログラムデザインとして活用する特別なフレームでないが、プログラムデザインを考える上で有効であるため、まずは体験!

X:この活動やプログラムで達成したいこと、実現したい変化

Y:Xをどのようにして行うかという方法

Z:この活動やプログラムが必要と考えるより大きな狙いや価値観

⇒「Zを達成するために、Yという方法によってXを行う」

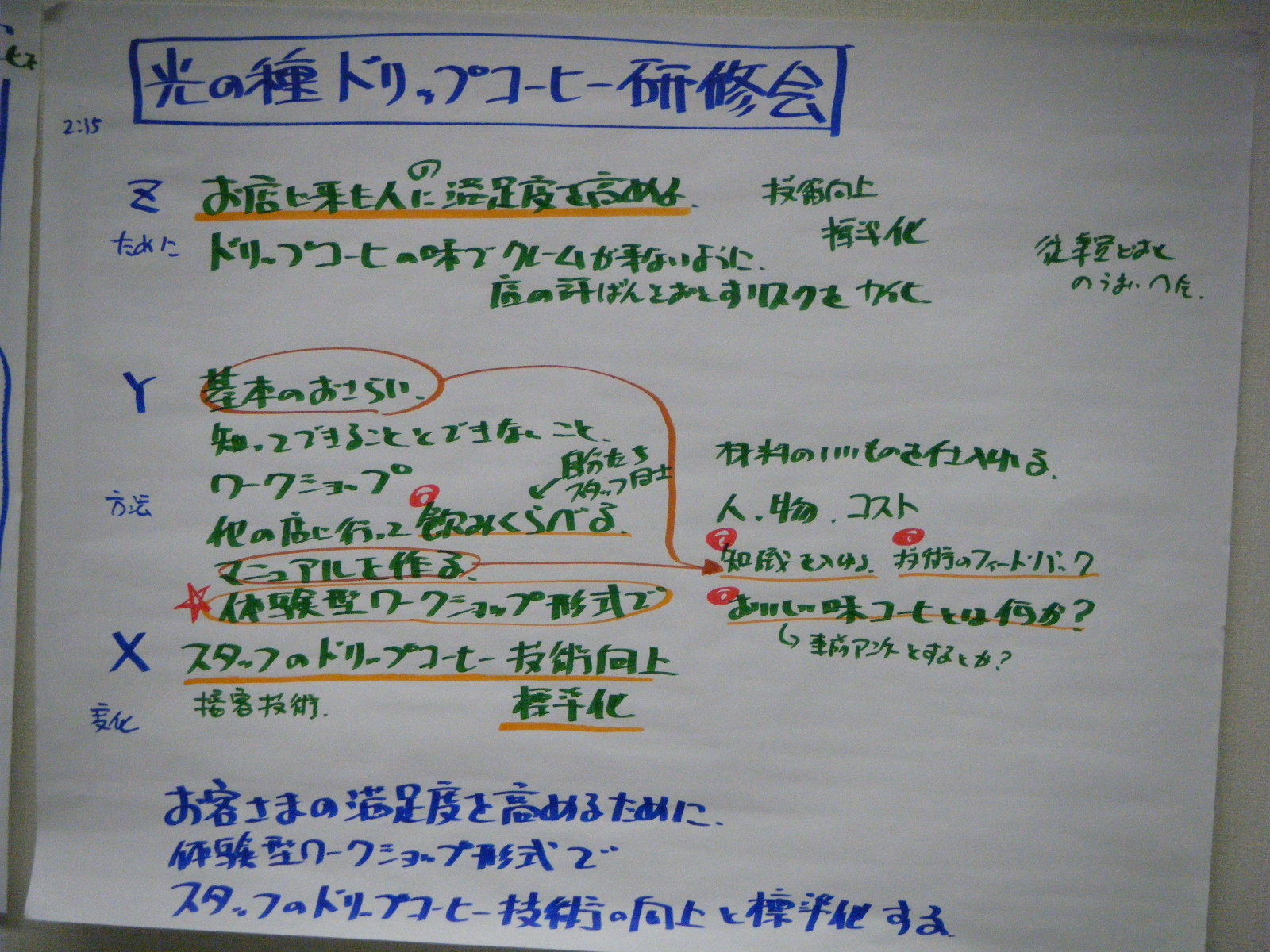

各グループ、イーゼルパットにX、Y、Zを書き出した。

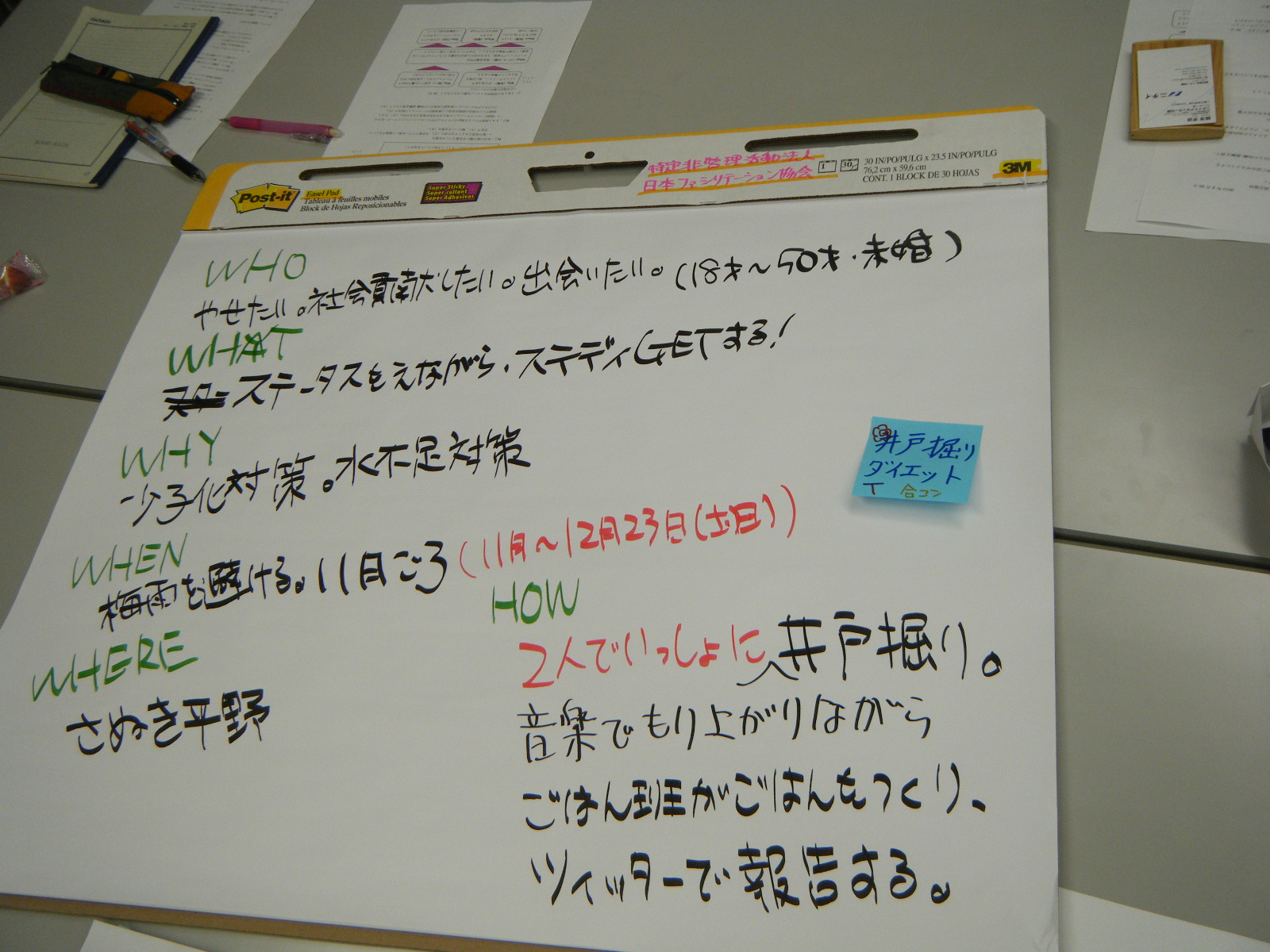

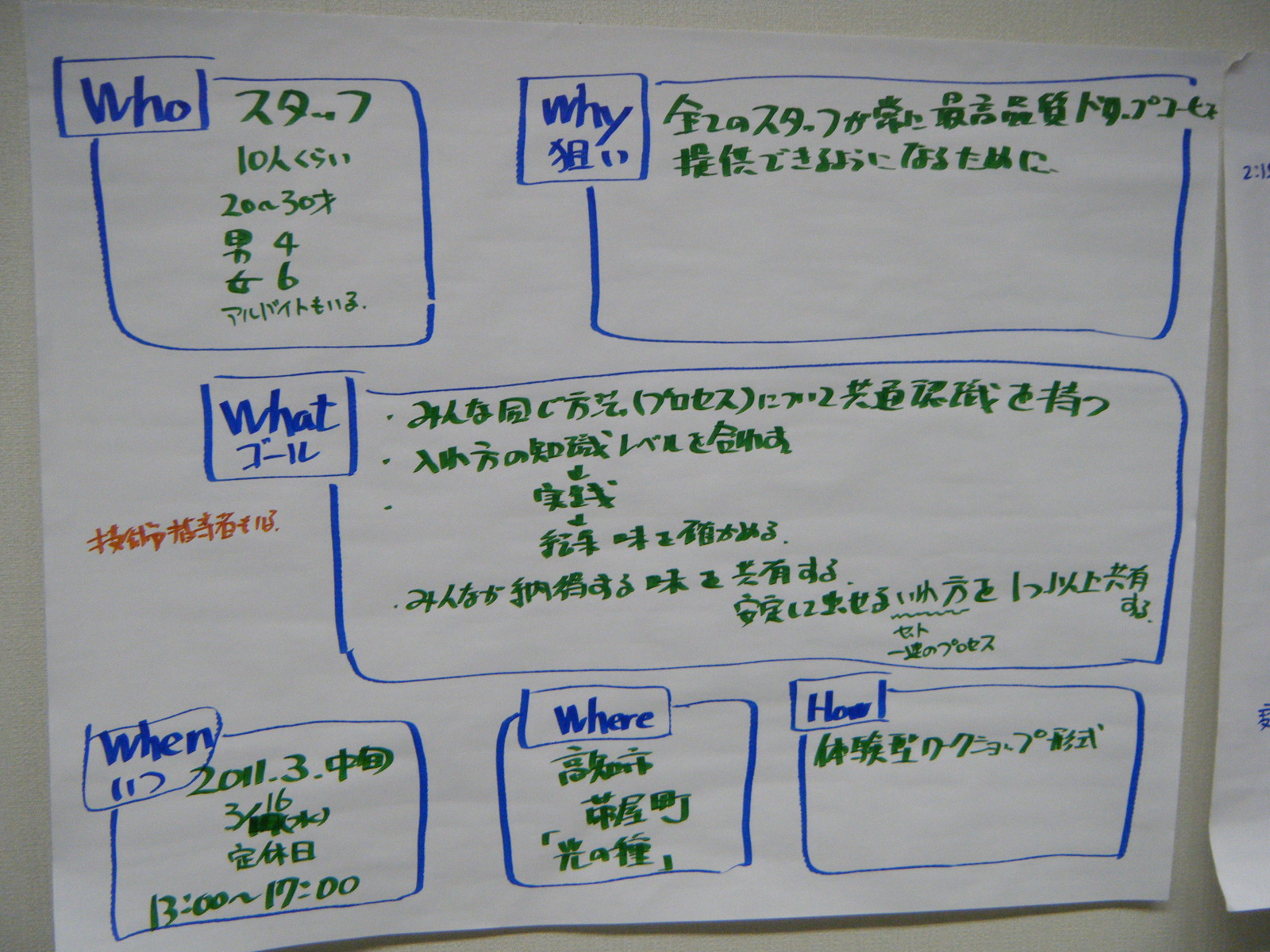

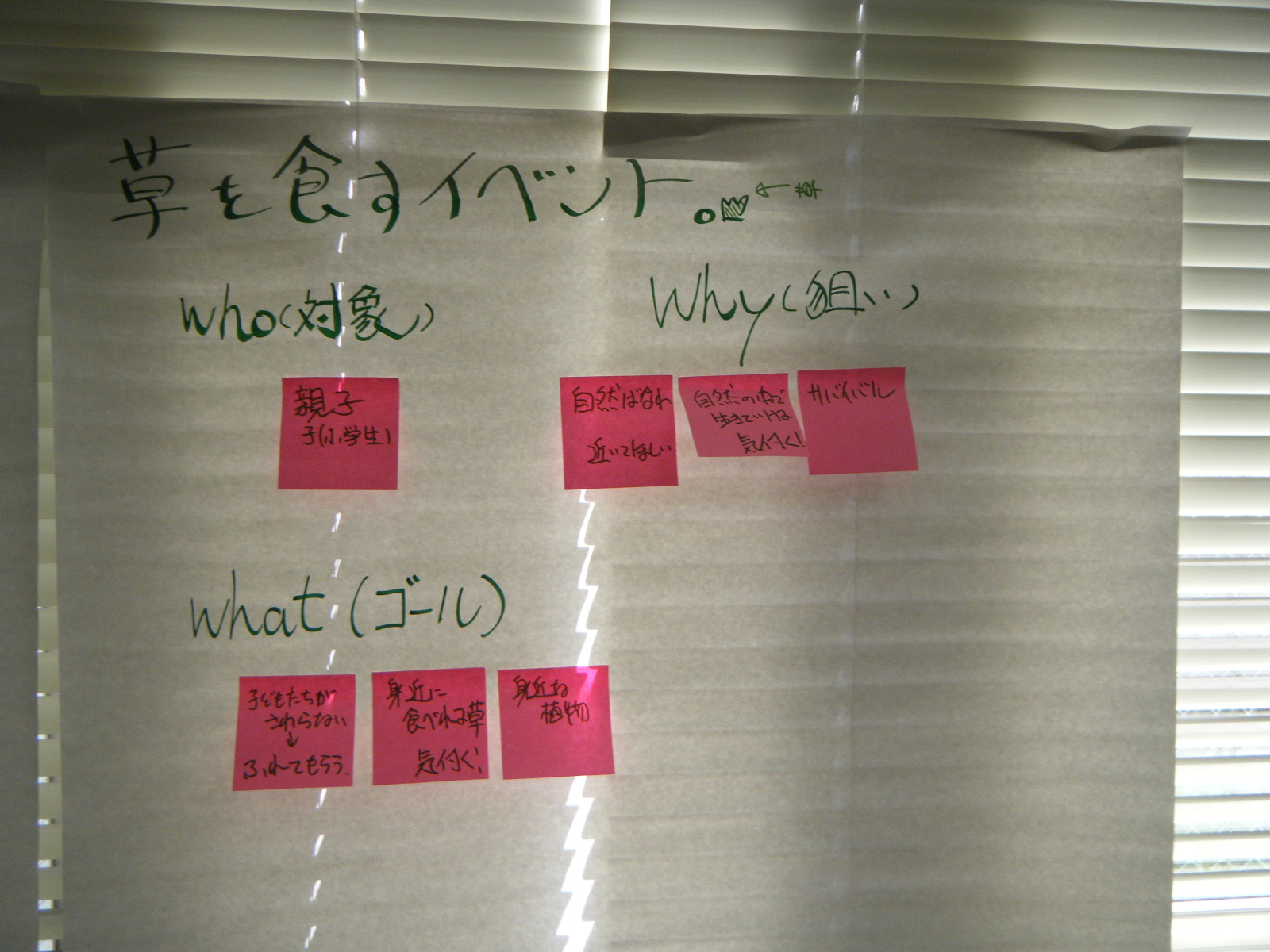

続けて、企画をより具体的にイメージを膨らませるために5W1Hで同様にイーゼルパットにまとめた。(20分)

Who(対象);どんな人?

Why(狙い):なぜここに集うのか?

What(ゴール・目標):何を目指すのか

When(時期):いつ?

Where(場所)

How(方法):どうやって?

先にまとめたXYZと5W1Hが交差しながら、XYZの見直し、5W1Hの再設定など行ったり来たりのディスカッションとなった。

明文化することにより、コンセプトが明確になり、行ったり来たりは普通の出来事で、そのようにして企画のコンセプトが明確に共有されるとのファシリテーターからのアドバイスがあった。

⇒このころには、各グループの会話は活性で笑顔が普通になり、楽しんでいる雰囲気になっていた。

グループ別にXYZ公式と5W1Hで明文化した企画を共有。

書くことによって、コンセプトが明確になった。

企画の背景がより共有された。

XとZが混同して分かりにくかったが、すっきりした!

実際に体験してみたい!

(グループ1)

(グループ2)

(グループ3)

<休憩>(10分)

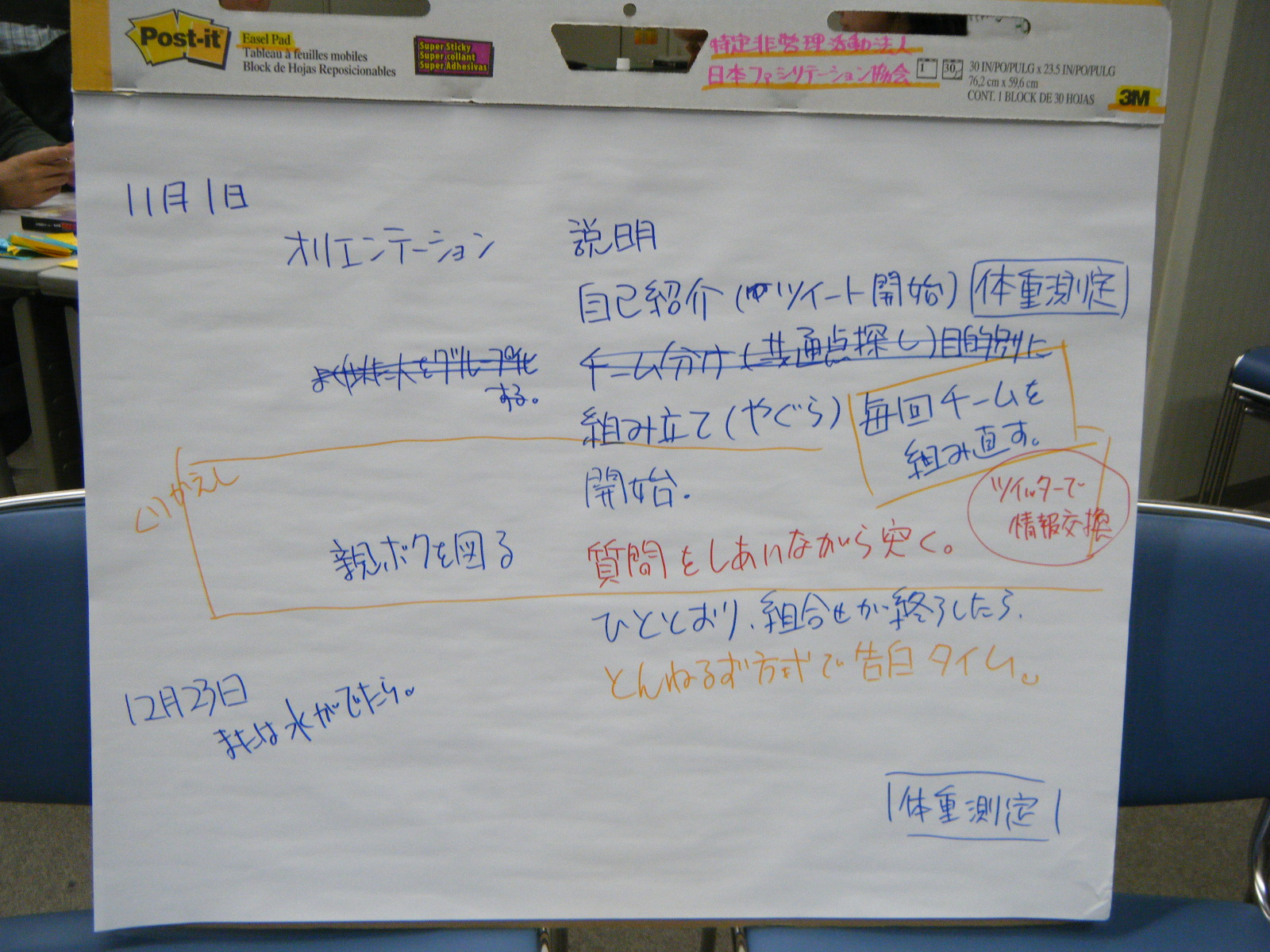

<ワーク3 セッションを設計する>

実際に今行っている「四国サロン2月例会プログラムデザイン」を例にプログラムデザインもポイントのレクチャー、そしてプログラムの基本パターンを丁寧な説明を受けた。

配られた瞬間、既に現実は時間が超過傾向!

改めて、参加者一同、場は生ものを実感!(この先どうファシリテーターさんは、進めるのか?と注目も集まったのでは・・・・?)

留意点として、今回はバーチャルな部分も含むイベントをテーマ選ばれているが、実際には予算の要素を入れてプログラムの内容も考える必要があるとの説明があった。

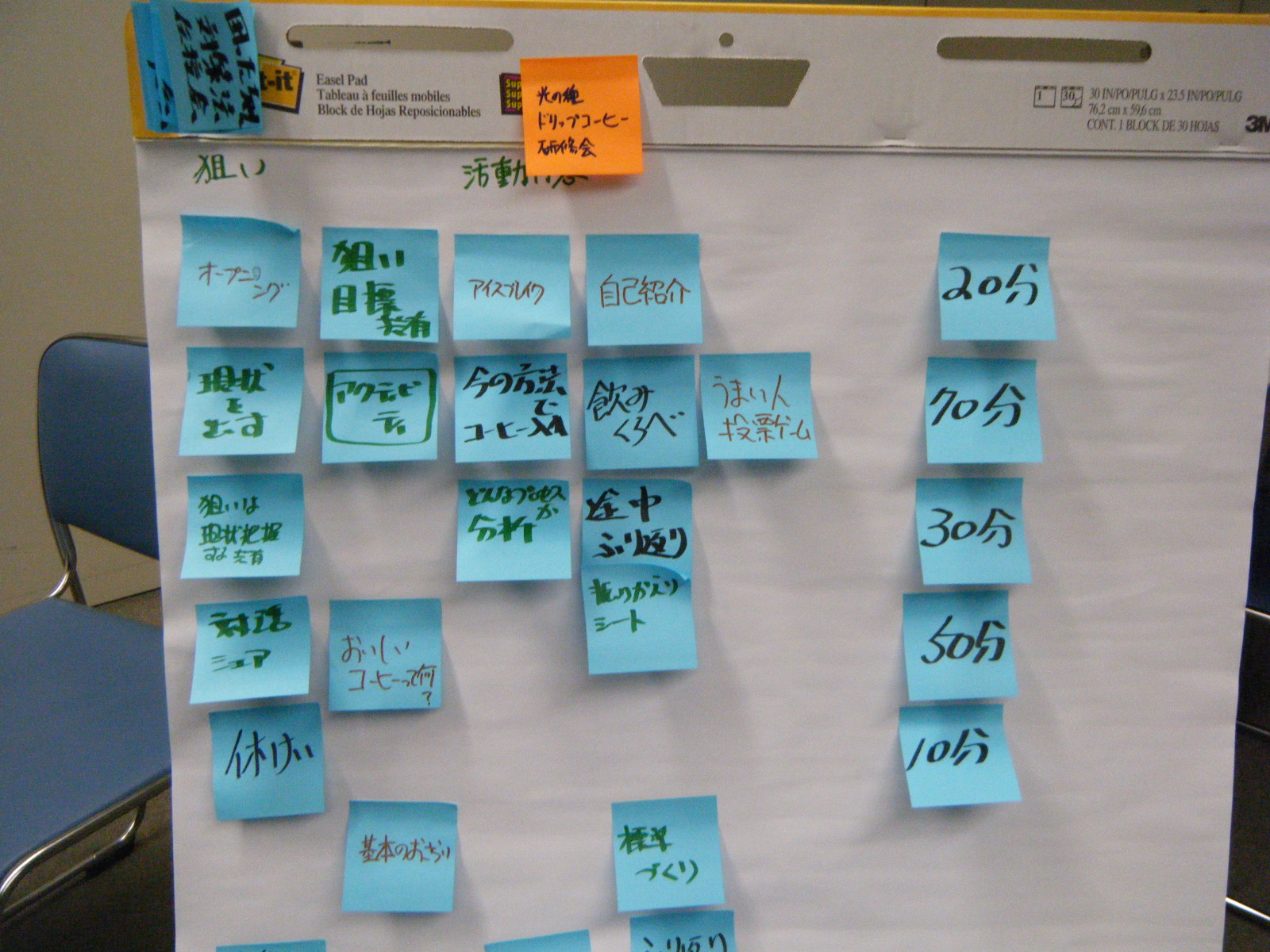

■各グループでコンセプトを明文化した企画を実際にプログラムに落とす。(30分)

各グループプログラムデザインの最終段階、実際のプログラムを作成した。

「ワーク3」が時間的にタイトになったが、プログラム作成のプロセスに注力したディスカッションを行い何とか各グループ企画のプログラムデザインを完成させた。

グループ毎にプログラムデザインをどのように完成させたか「プロセス」を重視した発表で共有を行った。

コンテンツに入り込みそうなワークであったが、ファシリテーターのプロセスを話し合うことへの投げかけで限られた時間でワーク3も無事終了することが出来た。

また、発表や分かち合いの時間をたっぷり配分されたせいか、発表者やそれを聴く参加者の満足度は高い感じを受けた。

また、遠慮なく参加者どうしで質問しあう雰囲気があった。

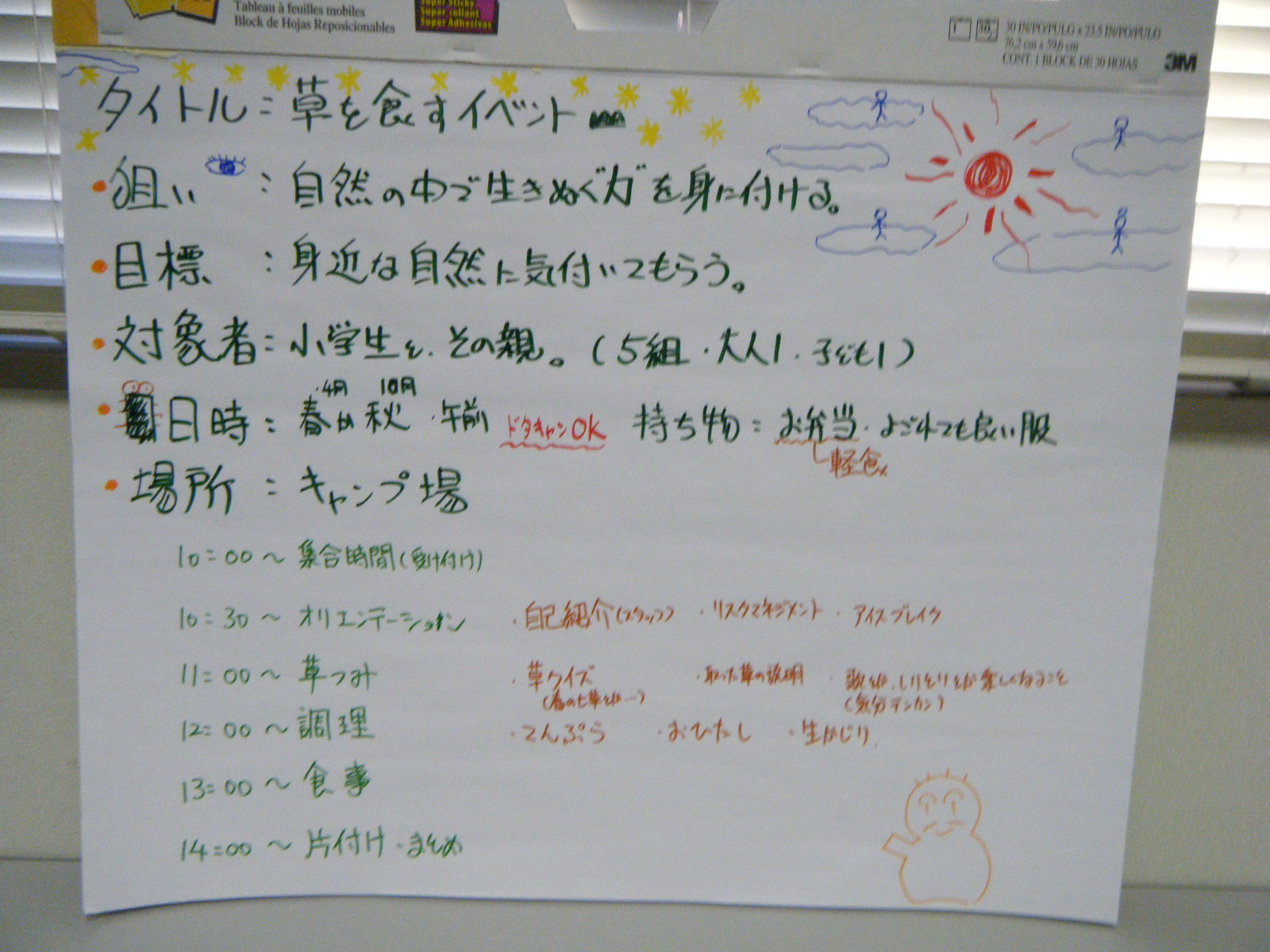

(グループ1)

(グループ2)

(グループ3)

<クロージング>(10分)

一人ずつ今日の気づきや感想を、共有したい人から発表した。

<感想アンケートより抜粋>

・ファシリテーションは楽しくて使えるスキルだと改めて気づきました。

・実際にプログラムとして仕上げていく作業はこんなに難しいと実感しました。

プロジェクトのまとめ方が難しいということが分かり、またまとめていきたいと思います。

・グループのメンバーがはじめてお会いした人たちで、自分の想像しない意見が出てそれをまとめていくなど、普段とちがう場面が体験でき良かったです。

意見をきくこと、楽しくすること、否定しないこと、これがあれば、色々な意見が出るということが分かった

・プログラムデザインに当たっては、多くの方の意見を取り入れて合意を図りながら、時間軸が重要な要素であることが重要であることを体験しました。

・様々な意見を出し合い、一つのプログラムについて考える大変さと楽しさを味わうことが出来ました。

・目標や目的を企画に落とし込む時に様々なクレームがある。その中をいったりきたりしながら具体化していけばいいと気づいた。

・プログラムデザインを渡され、実際の時間とズレがありどうなるのかと思った。プログラムは予定通り進まないことが実際に体験できました。それを調整するファシリテーターさんはすごいと思いました。

最後は、参加者みなさんの協力により、会場片付けがスムーズに終了しました。

ありがとうございました!

記録)たけ(武市誠司)