第195 回 定例会 レポート "描く"がひらく、対話と行動のスイッチ 〜構造化の"型"で、ファシリテーションの力を見える化しよう〜東北支部

📝 FAJ東北支部 8月定例会「構造化」開催報告(レポート)

📅 開催概要

タイトル:「"描く"がひらく、対話と行動のスイッチ 〜構造化の"型"で、ファシリテーションの力を見える化しよう〜」

日時:2025年8月2日(土) 13:00〜16:30

会場:東京エレクトロンホール宮城 603会議室

主催:日本ファシリテーション協会 東北支部

🎯 開催のねらい

本定例会は、ファシリテーションの基本スキルのひとつである「構造化」に焦点を当て、

* 構造化のスキルを、図で描くことで体験する

* モヤモヤした現場の課題や対話を整理し、見える化する

* 自分の職場で試してみたくなるヒントを得る

ことを目的として開催しました。

📝 プログラム構成

1.オープニング(13:00〜13:20)

2. ミニレクチャー:「構造化とは?」「型」の紹介(13:20〜13:40)

3.【ワーク①】共通の問いで"型"に慣れる(13:45〜15:00)

4.【ワーク②】行動につながる構造化(15:10〜16:10)

5.ミニレクチャー(16:10〜16:15)

6.ふりかえり・クロージング(16:15〜16:30)

参加者は実際に図やフレームワークを用いて、発散から収束までのプロセスを体験し、構造化の意義を実感しました。

👪参加者

FAJ会員:5名、一般:4名、企画4名

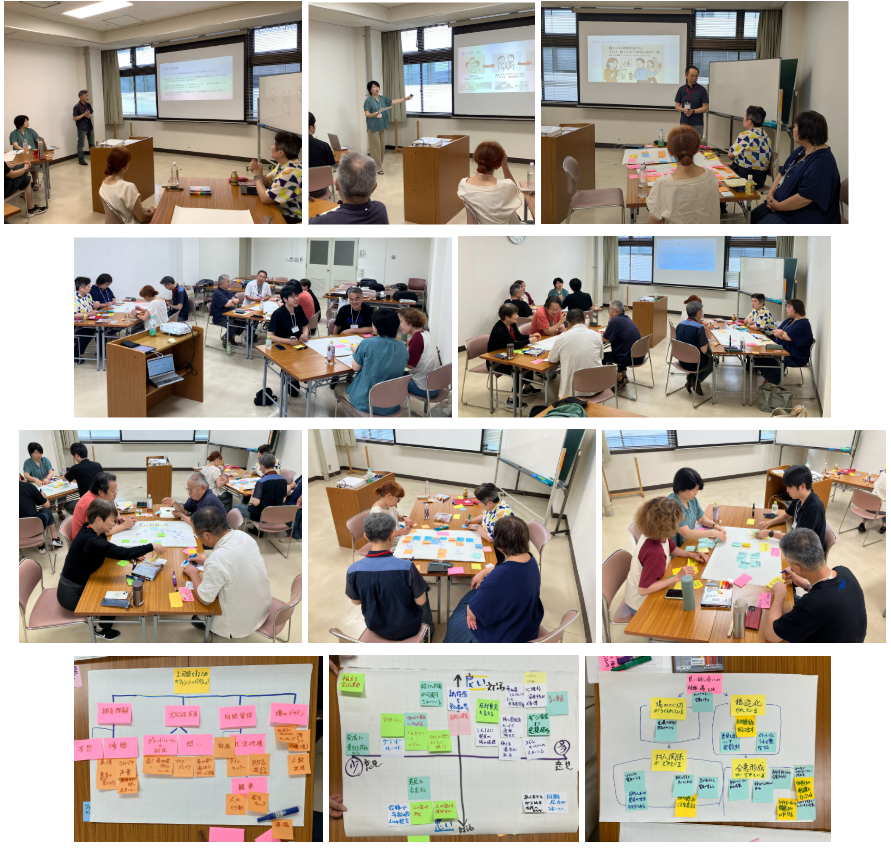

📸当日の様子

🧍♀️ 参加者の声(アンケートより)

参加者アンケート(回答率:8/9)では、以下のような声が多く寄せられました。

* 「実際に手を動かして構造化を体験できたのがよかった」

* 「図で描くことで、話し合いのモヤモヤが整理される感覚があった」

* 「問いによってフレームの使い方が変わることを学べた」

* 「進行がスムーズで安心して参加できた」

一方で、「マトリックスのバリエーションがもっとあってもよかった」という声もあり、今後の改善ポイントとして共有されました。

🧠 企画メンバーふりかえり(KPT)

Keep:

・会場の利便性、運営チーム3名の連携の良さ

・構造化ワークの体験への参加者ニーズの高さ

・AI(ChatGPT)を活用した資料・図面作成が効果的だった

Problem:

・マトリックス型のフレームにもう少しバリエーションを持たせてもよかった

・個人の準備負担の偏り、事前準備の余裕が課題

Try:

・備品管理ルールの明確化

・泡会(懇親会)キャンセル対応の改善

🌟 総括

「構造化」をテーマに、実践と対話を通じてスキルの本質を体験する場となり、参加者・企画メンバー双方にとって学びの多い定例会となりました。

特に、発散から収束までのプロセスを実際に描いてみることで、構造化の重要性や活用のイメージが具体化され、現場への応用可能性を感じる参加者が多く見られました。

📝 企画者コメント

□まっつ

定例会の企画は、通常は運営委員や外部からお招きした話題提供者の方と進めることが多いのですが、今回は会員のかさいさんにご参加いただいたことで、参加者の視点に立った、より理解しやすいコンテンツづくりが実現できたと感じています。

特に、「問いの種類」とそれに対応する「フレームワーク」との関係性について、参加者の皆さんに深く理解していただけたのは、かさいさんの関与による大きな成果だったと思います。

□かさい

初めて企画に参加させていただきました。企画メンバーの皆さんの知識や経験を活かして、企画が充実していくプロセスをご一緒させていただいたのは貴重な機会でした。さらに、定例会当日、参加者の皆さんとワークを重ねることで「構造化」を実践でき、会議を整理し描くことが、まさに次の一歩となる新たな気づきにつながる経験ができました。参加くださった皆さんも、「構造化」の手応えを感じてくださっていたら、嬉しいです。ありがとうございました!

□キム

宮かずさんのAI利用によるコンテンツの作成もあり、企画がスムーズに進んでいたと思いました。カサイさんも色々自分の発表で心配した割に立派にやっていて、まっつさんとかさいさんを見て、驚いた次第です。同じ内容の案件でもフレームワークを変えてみるとまた、違うことが見えてくることを企画しながら、楽しく学びあいました。構造化が漠然としていた方には、描くことから構造化に向けてフレームワークを使ってみるのも一つの方法であることを提案できたのかなと思いました。

□宮かず

今回の定例会でのコンテンツは、ベースとなるものをイチから生成AI(Chat GPT)を用いて、その上で企画メンバーで練り上げました。そのため、「構造化」というと様々な書籍やワークショップがあるなか、完全オリジナルな説明資料と教科書的ではないプログラムができたと感じます。特に、イラストはワークショップに沿ったオリジナル画像だし、構造化(フレームワーク)をそのまま使うではなく、一度作った構造を敢えて違うフレームに書き換えさせ、その使い勝手の違いを体感させるなど、ファシリテータがより自分のもの感じさせる手法の実験ができたと思います。

ただ、生成AIを使ったからと言って、時間が短縮されたわけでもなく、どちらかというと生成AIと何度もやり取りをすることによって、アイデアの幅が広がった感じです。

なので、生成AIとの新たな付き合い方も感じた企画チームとしての活動でした。