第128回定例会レポート『グラフィック・レコーディングを体験して「可視化」について考えよう 』(2019年7月開催)東北支部

■テーマ

『グラフィック・レコーディングを体験して「可視化」について考えよう』

■日 時

2019年7月6日(土) 12:30~17:00

■会 場

トークネットホール仙台(仙台市民会館)/第3会議室

■ねらい

ファシリテーションがある場では、さまざまな可視化の手法を使います。

おなじみのいわゆる「板書」や「ファシリテーション・グラフィック」に加え、最近認知度が高まっているのがイラストを多用した「グラフィック・レコーディング」です。その場でリアルタイムに絵やテキストを組み合わせてどんどん描き留めていくこの手法は単なる記録にとどまらず、新しいものごとを生み出す仕掛けのひとつとして活用されています。

その目的がはっきりしていれば、グラフィック・レコーディングに限らず可視化手法を使い分けられるはず。自身のやりたいことや場にもっとも適した可視化手法を選べるようになることが、この時間の一つのゴールです。

本テーマでは、グラフィック・レコーディングを描く体験を通してその特徴を知り、それぞれの持ち場での活用について考えます。

■参加者

担当4名+参加者18名 (会員17名、非会員1名)

<当日のながれ>

◎オープニング

◎アイスブレイク

●ウォーミングアップ:

・模造紙の貼り方がわかる

・体全体で描く感覚がわかる(体全体を使って直線や曲線を描く)

●インプット:

・言葉の定義を共有する

(「板書」「FG(ファシリテーション・グラフィック)」「GR(グラフィック・レコーディング)」)

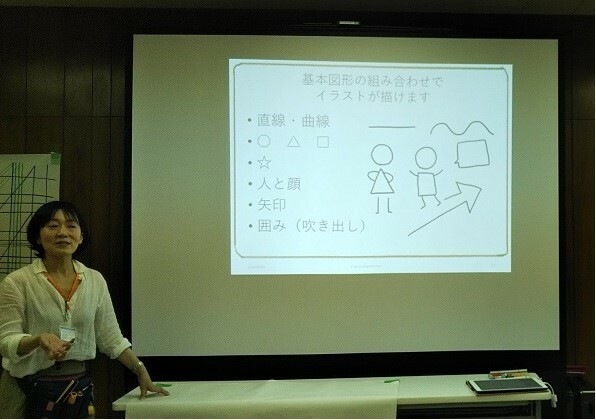

●GR体験のインストラクション 1 :

GRは似顔絵を除けば単純な図形でできていることを知る

●GR体験のインストラクション 2 :

GR体験で実施することを理解している

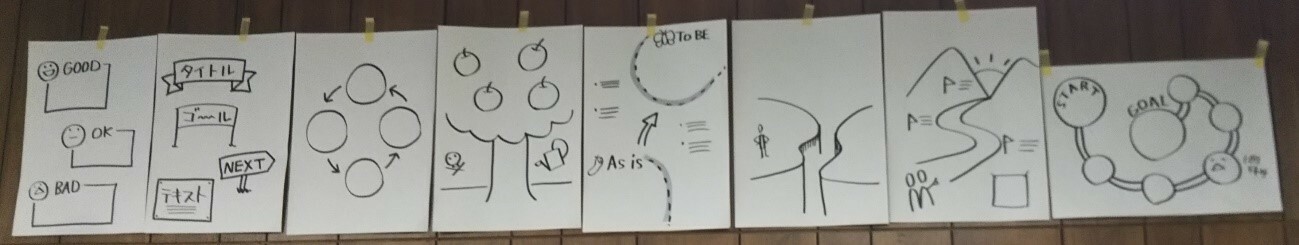

●GR体験①:

アイコンとフォーマットが描ける 「なんとなく描ける」経験

●GR体験②:

ストーリーテリング①

●GR体験③:

ストーリーテリング②

◎休憩

●ディスカッション:

自身が可視化を活かしたいフィールド、活用法についてディスカッション

●自身のハーベスティング:

今日の気づきをグラフィックにまとめる

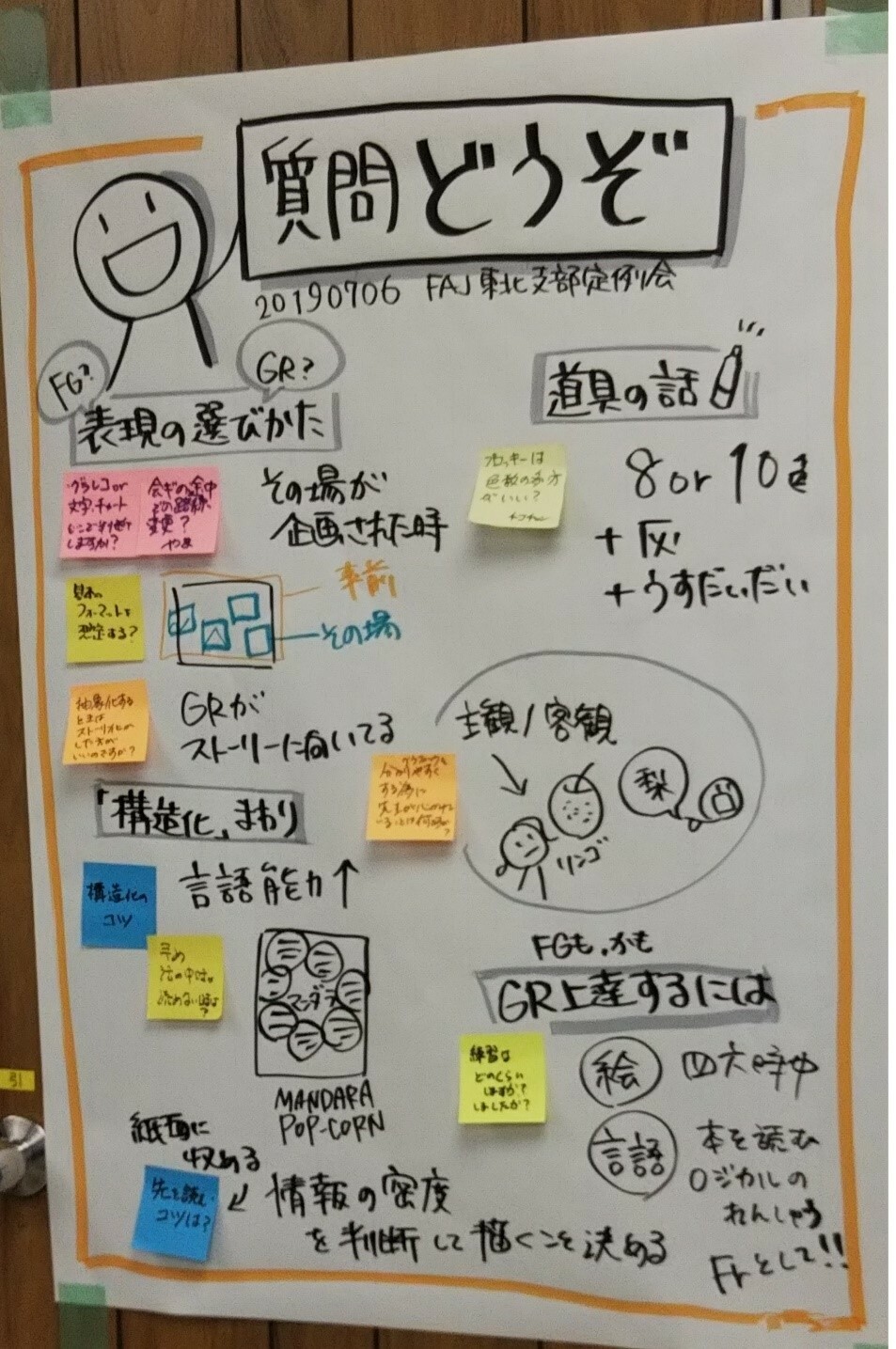

●Q&A:(簡単に分類し、答えながら描く)

●まとめ:(書き込みながら全体を振り返る)

●プログラムへのフィードバック:(KPT)

◎クロージング

<アンケート抜粋>

・実践できたことが良かった。

・短時間ながら内容濃く充実の内容だと思いました。

・グラレコを使う場面、手法について、イメージできた。自分にもできるかもしれないと勇気が湧いた!

・GRが最適な場面が少し見えてきたが、つかみきれなかった。

・難しい→できるかも!!に変わった。楽しく学習できた,楽しみながら学べたこと

・可視化すると新たに見えてくるものがあることが分かった。ビジュアル化ってすばらしいことを少しできるようになったこと。

・Fとしても言語が大切とお聞きして嬉しくなりました。最近は英語授業が優先され、日本語を知らない世代が多くなっているのが心配です。

・実技で模造紙に描いたこと。レクチャーとワークと対話がバランスよく体験できたこと。

・自分のセンスの無さに気づけたこと。実際にGRを進める様子を見ることができたこと。

・また同じ内容で実践の場を設けていただけると助かります。

・GR,ファシグラ問わず、描くことの練習会があってよいかもしれない。

・一日コースでも良い。

・この講座での気づきをみんなでふりかえりたい。

・まずは素早く図で考えるトレーニングを積み重ねます。

<感想・コメント>

ナミ:順を追って体験することを重視してプログラムを組み立てました。「絵を描くこと」に感じる心理的なハードルが下がっていたらうれしいです。また、絵・図・文字、どのような表現で可視化するかはあくまで適材適所であることも体験できたと思います。そして、いちばんの収穫は皆さんののびのび楽しんでいる表情でした!

かべ:養生テープはまっすぐ縦に貼るなどのコツも満載で、参加者にとって収穫の多い定例会になったと思う。普段、個人ではなかなか実践できない、模造紙に思いっきり描くことを実践できる場を提供することができてよかった。話題提供をしていただいたナミさんの軽快な説明もわかりやすくて良かったです。

キム:鉛筆やペンを持って何十年?今まで伝わりましたかね? 身体全体で表現して学んでいくことは今も昔も子どもも大人も楽しいですね。更にこれからも自分の伝達方法が1つ拡がった素敵な時間でした。

アベケン:グラフィックのセンスも自信もない私が興味をそそられるようになるカリキュラムでした(私もびっくりです)。メンバーの興味や関心を引き付けるためのヒントが各所にちりばめられていたと感じました。