★Faj富山サロン2025年9月例会レポート★ 私の問いの棚卸し ~「やばいネ!」と言われるような「問いかけ」にチャレンジしてみませんか?~富山サロン

-------------------------------------------------------------------

★Faj富山サロン 2025年9月 例会レポート

-------------------------------------------------------------------

◆開催概要

・テーマ:私の問いの棚卸し ~「やばいネ!」と言われるような「問いかけ」にチャレンジしてみませんか?~

o開催日時:2025年9月6日(土) 13:30~17:00

o場所:救急薬品市民交流プラザ

oメインファシリテーター:tamat (田村 雅人)

o担当チーム・サポート:FAJ富山サロン運営スタッフの皆さん

o参加人数:16名(内非会員8名)

o案内文

https://www.faj.or.jp/base/toyama/event/-20250906/

◆内 容

1 テーマ、設定理由、本日のゴール

(1) テーマ

・私の問いの棚卸し ~「やばいネ!」と言われるような「問いかけ」にチャレンジしてみませんか?~

(2) 設定の理由

・会議やワークショップ型研修、1on1ミーティングなどでの「問いかけ」のチカラや視点を参会の皆さまと確認したい

・このワークショップが「問いかけ」の練習の場となってほしい

(3) ゴール

・「やばいネ!」と言われるような「問いかけ」にチャレンジする

・「問いかけ」のポイントを確認できる

・今日の経験を使えそうな場面で、使ってみたくなる

2 今日のお品書き(アジェンダ)の説明

3 アイスブレイク

(1) 手順

手順1:A4用紙を四等分する

手順2:次の内容をかく

①「お名前?or今日呼ばれたいお名前は?」

②「所属は?」

③「タイムマシンで5年後にいけるとしたら、5年後の自分にどのような質問をしますか?」

④「このワークショップが終わったら、どうなっていたいですか?」

(2) 紹介

・全員が円形にならべた椅子に座り、A4用紙を全員にみせながら紹介

・③の意図の説明

例えば、「3か月後」「10年後」で考える内容が異なるように、「問いかけ」の内容で思考のきっかけが異なっていく

4 グランドルールのお願い

(1) グランドルール

・話せるアイディアは話そう

・話しを最後まできこう

・違いもいったん受け入れよう

※本日のワーク「チャレンジの原動力づくり」のお願い

(2) 話しをきく練習

・きき方のお願い

・二人組になり、1分半話す人、1分半きく人(質問禁止)

・交互に実践終了後、意見交換

5 ファシリテーションや日本ファシリテーション協会提唱の4つのスキルなどの紹介

6 「問いかけ」に係る情報提供

(1) クローズエンドクエスチョンとオープンエンドクエスチョン

(2) 今日のワークで目指す「問いかけ」の説明など

(3) 「問いかけ」の手法等の説明

①「問いかけの作法」安斎勇樹著から、「見立ての三角モデル」

②「問いかけ」を行う際の4W1H

・何をねらって?

・誰に対して? ・どのタイミングで? ・何を? ・なぜ? ・どのように?

③「問いかけ」の経験則からの例 等

・ずれ ・比較・対比 ・流れ ・前提/構造 ・関係性/未来

7 ワーク

(1) ワーク1 見立て(観察・解釈)

問いかけ:テーマ「この市にどのような図書館があるとよいですか」で出てきた住民有志の意見(MFが場面設定)を観察・解釈する

ワーク:各自がこの様子を観察・解釈し、ペアで紹介し、対話する

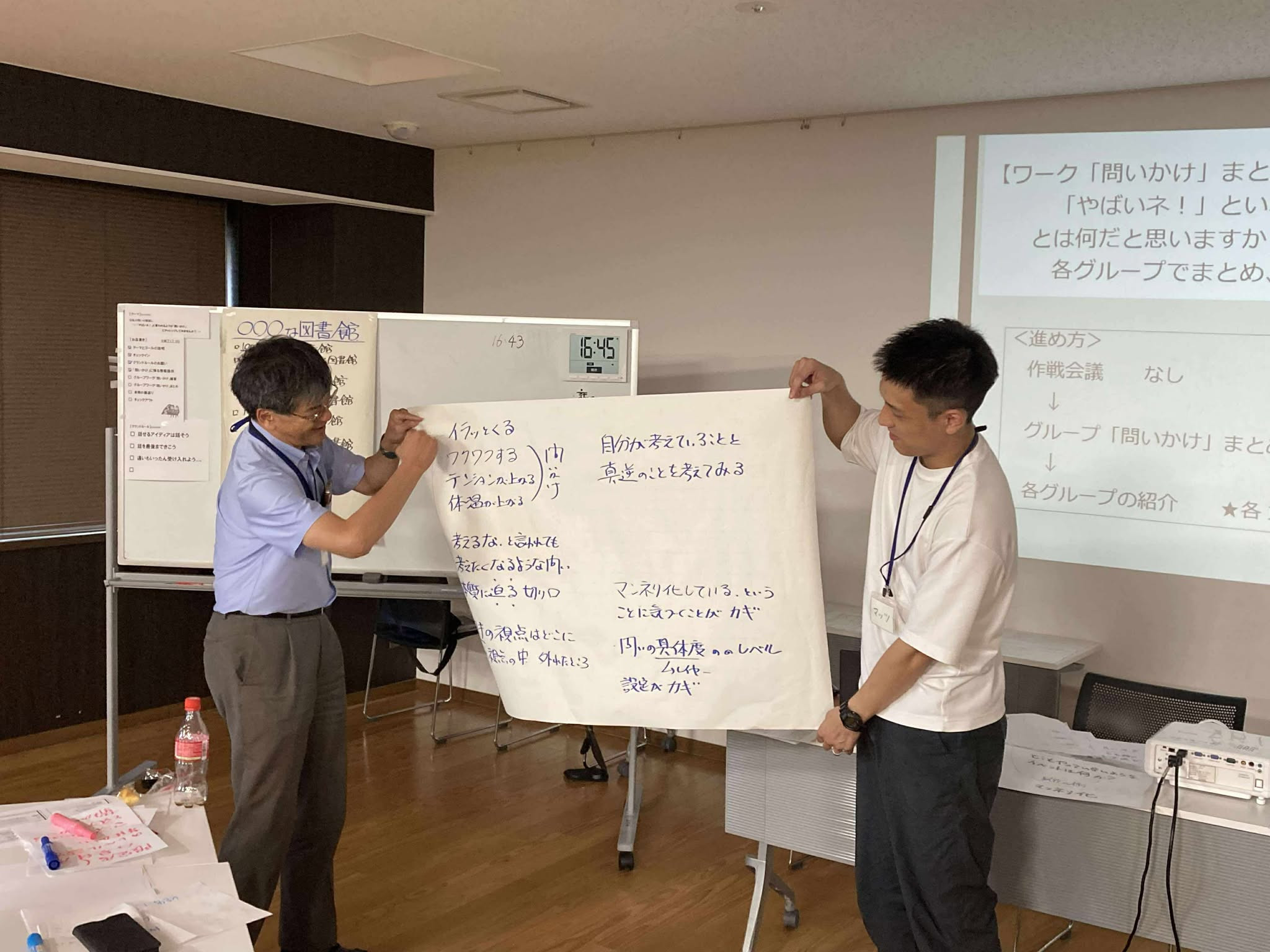

(2) ワーク2 「問いかけ」練習

場面:こども食堂運営メンバーが例年参加している地域イベントで今年は何を行うかを話し合う場面

状況:例年行っている内容や募金活動という意見しかでない状況

問いかけ:この地域イベントに参加した当初の趣旨やメンバーのチームづくりを生かすような取組を引き出す「問いかけ」をつくる

ワーク:各自で作成し、グループで対話しブラッシュアップ、他のグループに紹介する

(3) ワーク2「問いかけ」練習

場面:上越市で毎年8月に行っている謙信公祭でお客さんを増やすアイディアを出す場面

状況:今まで実施してきたようなアイディアしか出てこない状況

問いかけ:実施の可否はともかく今までに無いようなアイディアを問うような「問いかけ」をつくる

ワーク:各自がつくり、グループで対話しブラッシュアップ、他のグループに紹介する

8 振り返り

(1) 各自の振り返り、グループ内での共有

手順1:本日のゴール、アイスブレイクでかいた④の内容の確認

手順2:各自「W わかったこと 気づいたこと」「M モヤモヤなこと もっと知りたいこと」「Y やれそうなこと やりたいこと」を用紙に記入

手順3:グループ内で、この中から1つ紹介

(2) ファシリテーターの活動のなかでの「問いかけ」の位置づけ説明

◆参加者の感想(アンケートより抜粋)

・「問い」についてのアプローチの仕方、感じ方、発想をいろいろ知ることができ、感じることができて楽しかった。意見交換やイメージ交換も楽しかった。

・最初の質問が人によって解釈にズレが生じた。でもこれはこれでフカボリするきっかけに出来たことはよかった。

・問いの具体的に設定した場面のレベル合わせが難しかった。

・ワークでは、最初は、場面の設定(問いかけの対象となる人など)がややわかりにくかった。

・問いというのは、改めていろいろな意味にとれることわかった。

・「結果は支配できないが、問いはコントロールできる」が印象に残った。

・資料に誤字脱字が多かったことが気になった。

・自分の知らない問いの幅や効果を知ることができた。

・問いはむずかいし。いろいろなパターンがありその場に適したもの、自分の芸風に合うものを当てはめるしかないので、いろいろな問いを使いながら研鑽していくしかない。パターンは使わないと忘れてしまうが、覚えていないと使えないので安斎さんの本を読み直して問いについて考える時間が必要。

・問いかけのポイントをグループで考えるワークで、自分の問いかけのポイントを考えることができた。

・事例をもとに問いを考えるワークは楽しかった。

・問いにはねらいがあり、問いを場に投げる時はシンプルでわかりやすい問いが効果的であることが理解できた。

・説明資料(パワポ)1枚の情報量が多すぎてついていけなかった。もう少しじっくり読み込んでから次に進みたかった。

◆メインファシリテーターより

・実際に「問いかけ」を行う際、その場の状況を観察・解釈をすることが必要不可欠。「問いかけ」にチャレンジする際、具体的な場面設定をしたが、設定意図がなかなか伝わらない面があり改善が必要と感じました。

・情報提い供の量が多かったことは反省点です。当初懸念していたように、最後は時間がたりませんでした。情報量をもっと絞り込むべきでした。「問いかけ」をつくるための道具をあれも、これもと欲がでてしまう自分に反省します。

・グループ内で楽しそうに真剣に「問いかけ」を考えていただいている様子がうかがえ、ありがたかったです。問いは思考や対話の引き金となりますが、なかなか練習する場がありません。今後も、問いを考える機会提供に取り組んでいきたいと思います。

最後に、ご多用にもかかわらずご参加いただいた皆さま、進行等に助言をいただいたり円滑な運営にご尽力いただいたりしたFAJ富山サロン運営メンバー(きとサポメンバー)に感謝です。