【概要】

テーマ:学びを現場に活かすために〜 自然にできること、「きく」から考える〜

場所:札幌市生涯学習センターちえりあ二階 中研修室2

日時:2011/09/03 13:00〜17:00

担当:

・話題提供者=西村佳哲さん

・コーディネーター=本宮大輔、川野寛

・報告者=川野寛

参加者:定例会参加者 44名(会員:36名 非会員:8名)

【理由と目的】

FAJの定例会や様々な講座、ワークショップなどに参加する中で、多くの気づきや学びをみなさん得られていることと思います。

「でも、そこで得た学びを、働いている現場や生活の場でなかなか活かせない」そんなふうに感じること、ありませんか?

9月定例会では、学びを現場で活かすことができない理由を考えていきながら、日常的に使っている「きく」ことを改めて学びます。

「きく」ことを通して、FAJで学んでいることを様々な現場で自然に活用するのに必要なプロセスを考えてみましょう。

【内容】

12:45 開場

13:00 開始

・課題提起(川野・本宮)

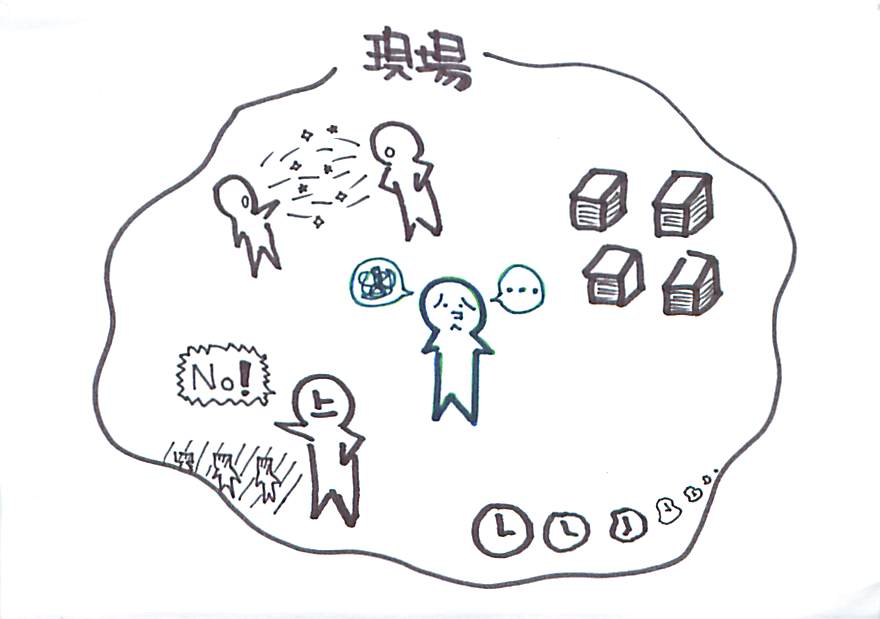

紙芝居を用いて、「学びを現場に持ち帰れない」課題を提起。

・課題提起を受けて今日やっていきたいこと(西村)

今回の定例会は、北海道支部にはめずらしく机なしの椅子のみ!

川野と本宮のちょっと固い雰囲気を西村さんがほぐしていきます。

現場でいかせている?

・近くの人と三人一組になって、一分自己紹介

・「現場でいかせている?」〜この課題は実在するか〜

三人一組で話し合い。

あなたの現場では、どんなふうにこの課題が存在するのか、そしてそれはなぜなのか、どうすれば解決できるのか。いつもなら思わず解決方法を話してしまうところを、今日は「どんなふうに」に集中して話し合います。

現場にいかせないのは当たり前?

三人一組の話し合いの途中で、西村さんからのお話。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

FAJで得た学びを現場に持ち帰れないのは、実は当たり前なんじゃないだろうか。

・方法、手法の特異性

・当事者性の損失

・「道具」に気がいってしまう

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ミニエッセイ1:学んだことを現場でいかすということ

三人一組での話し合い、西村さんからのお話を受けて、「学んだことを現場でいかすということ」について、ひとりひとりミニエッセイを書きます。発表などは特になし。自分の腹の底にあるものを外に出してくる時間です。

西村さんは、ワークショップ等をやられるときはいつも、「書く」「話す」「やってみる」を全てやることを大切にしているそう。なるほどぉ。

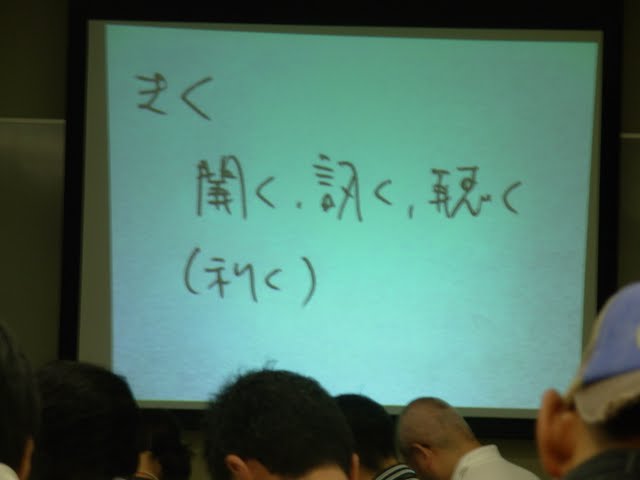

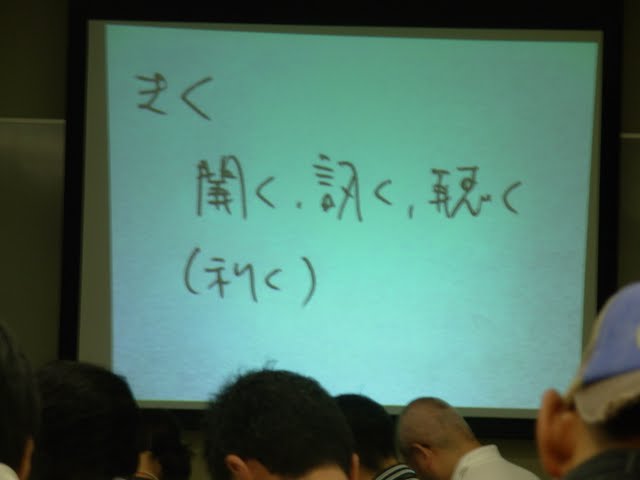

聞く 訊く 聴く 利く

学びを現場でいかすことについて考えた後は、ついに今日のメインテーマ「きく」について。西村さんからのお話です。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

何かを学ぶというときに、何か特別なことをせずとも、普段からしていることをバージョンアップさせることで、とても大きな力になる。呼吸法しかり、食事療法しかり。見ること、寝ること、そして「きく」こと。

「きく」にはいくつかの漢字があります。

聞く、訊く、聴く、利く。

みなさんの「きく」はどのきくでしょうか?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

そうそう、実は、聞くと聴くと利く、この三つは語源が一緒なのだそうです。「きく」という音の中に意味が込められているのだそう。なるほどぉ。言われてみれば、相手のほうに向かう姿勢であったり、それを判断する行為など、なんとなく共通していますね。なんだか純粋な音の持つ力を感じます。

ミニエッセイ2:自分のきくはどうか

西村さんからのお話のあと、再びミニエッセイ。「自分のきくはどうか、きくことは自分にとってどのような意味があるか」、二分ほど、しんしんと自分の中に潜っていく時間がすぎていきます。

きくことの大切さ

働き方研究家としてのインタビュー実践を通して、また美術大学での教師としての仕事を通して「きく」ことのちからを感じてきた西村さん。

「誰もきいていないのに話し続けられる人はいない。きく人がいて初めてしゃべることができる」きくことの大切さを感じさせられる言葉です。

それでは実際に、きくことのちからを感じてみましょう、というわけでワーク開始。

きくワーク1

話し手ときき手の二人一組にわかれます。西村さんから、話し手ときき手それぞれに西村さんから話し方・きき方について指示が出ます。相手がどんな指示を出されたのかわからない状況で、さぁ見合って、話し合いスタート!

終わって種明かし。実は、話し手は最近うれしかったことを話し、きき手はそれを上の空で無視するという指示が出ていたのだそう。ただ中には、相手の話に思わず相槌を打ってしまっていた人も(笑)

種明かしされた後は二人でふりかえりです。いまのきかれ方がどのような作用をもっていたか、いまのきき方がどのような作用をもっていたのか、話し手ときき手で話し合います。

きくワーク2

話し手ときき手を入れ替えてもう一度。また違った指示が西村さんから出されます。「むずかしいなぁ」と嘆く参加者に「がんばって指示を守ってくださいね。守れないとワークにならないし、守ったからといってみなさんの人間性が下がるわけじゃありませんから」と西村さん。さぁ、見合って!

今度の指示は以下の通り。

・話し手:自分が今話したいことを詳しく、心をこめて

・きき手:その話の腰を折って横取り

さぁ、いまのきき方はどんな作用があった?二人でふりかえります。

きくワーク3

三回目の指示は以下の通り

・話し手:最近腹が立ったこと

・きき手:それを全て否定

きき手だった川野はまったく否定できませんでした(泣)難しいですね。

終わったらまたふりかえり。思わず指示をうまく守れたか守れなかったかで盛り上がってしまいますが、そこは抑えて、「いまのきき方にどんな作用があったか」ふりかえります。

きくワーク4

四回目の指示は以下の通り。

・話し手:ちょっと困っていることを詳しく気持ちをこめて

・きき手:それに対する安易な解決策をたくさん

四回のワークを通して、きくことの持つ力がなんとなく感じられてきたように思います。

きかないとどうなるのか、なぜきかないのか、人は何を話しているのか、きくとどうなるのか

西村さんからのお話。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

誰かに悩みをきいてもらっていると、いつの間にか何か解決していることってありますよね。話すと、何かが動いて展開する、次の状態にいく。きくこと、そしてはなすことにはそんな力があるように思います。

でもそんな風に悩みを「きく」ことができないこともよくある。たとえば相手の問題に解決策を示したり、相手が言葉を生みだそうとしている沈黙の間に喋ってしまったり。それは、自分自身が、(目の前のうっとうしい)問題を解決したい(できる)と思っていたり、沈黙が怖いと感じているから。そんなときには、「軸」が、話している相手ではなく、自分に移ってしまっている。

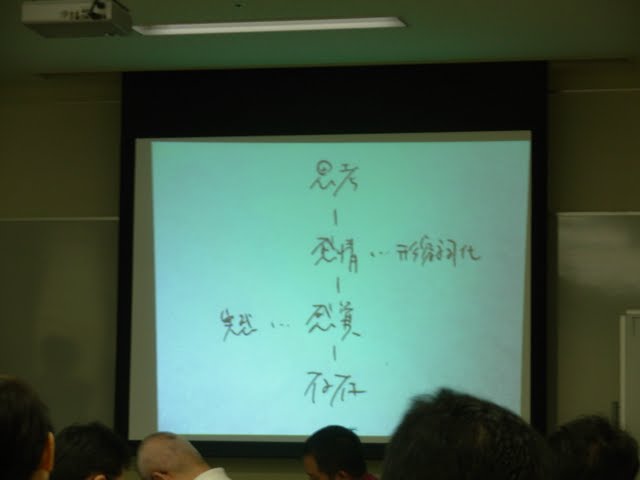

人が話す言葉の中身には大きく二つあるのではないだろうか。

ひとつは、頭からくる「思考」。もうひとつは腹の底や胸の奥と呼ばれる場所からくる「気持(実感)」。その二つでは、質感や温度が全く異なる。そして人間という動く城の熱源は「気持」なのだと思います。

※思考と感情、感覚、存在の関係。感覚は実感に近く、感情とは感覚が形容詞化されたもの。

この「気持ち(実感)」を「きく」と、いきいきとして、変化が起こりだす。また、そこには安心感がうまれる。そのためには、相手の腹の底にある植物の成長を助けるように、自分の安心のために質問せず、相手がどんな感覚でいるのかに集中して「きく」ことが大切なのではないか。

この次のワークでは、三人一組によるインタビューを行います。

そこで自分がどんな風に「きく」のか休憩時間の間に考えてみてください。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

休憩

インタビューのワーク

1.近くの人と三人一組をつくり、一人は話し手、一人はきき手、もう一人が観察者となります。話し手は「いまいちばんはなしたいこと」を、きき手は「きく」、観察者は会話には入らずに観察。

2.二分間ほどの会話が終わったあと、話し手と観察者で、きき手に関するふりかえりを行います。この間、きき手はただふりかえりをきくのみ。

3.そしてその後で、ふりかえりをきいたきき手から一分間の一人語りタイム。

以上を、三人分繰り返して、最後のワーク終了。

川野は相手の「気持」にこんなにも集中して「きく」のは初めてで、自分の中に新たな感覚器官(気持サーモグラフィーのようなもの)が産まれたような感じがとても新鮮で驚きがいっぱいでした。

ききあう関係の大切さ

最後に西村さんから。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

最近はプレゼン力を鍛えるためのセミナーや本も多い。確かにものすごいプレゼンのうまい人がいる組織や一人優れたファシリテーターがいる組織というのもあるだろうが、お互いにききあう関係のある組織からうまれる創造性はそれにもまして素晴らしいのではないかと思います。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【ふりかえり】

西村佳哲さん(話題提供者)から

「川野さん、本宮さんとの事前のやりとりが楽しく、本番も気持ち良くかかわらせていただきました。

3時間少々という短時間内で「きく」ことを扱うのは初めてで、ハイペースの進行となったこと。みなさん、本当におつかれさまです。(西村)」

参加者から

・きき合える関係ってすばらしい

・感覚を大切にしていいんだという安心を得ることができました。通常の仕事やその他のかかわりの中では、感覚よりも思考に基づいて言葉で的確に表現することを求められるように感じるので。

・気持ちに寄り添うこと、きき手の大事さを感じた。

・きく力をはじめて実感した。

・きくことを行っているが、実は話を横取りしたり、腰を折ったりしていることが、多かった。気をつけねば!

・おもしろかったけれどもむずかしかったです。

・よい定例会でした。

・目の前の子どもたちとかかわる人々とにいかします。

・また西村さんきてください。お願いします。