2024年11月度 定例会報告: 「お互い譲らない場・譲れない場をファシリテーションでどう乗り切るか」-能登半島地震・豪雨災害支援の現場から-北海道支部

テーマ:「お互い譲らない場・譲れない場をファシリテーションでどう乗り切るか」-能登半島地震・豪雨災害支援の現場から-

日 時:2024年11月2日(土) 13:00~16:30 (12:30 受付開始)

会 場:札幌市生涯学習総合センター ちえりあ 3F 研修室5・6

参加者:20名 運営委員7名

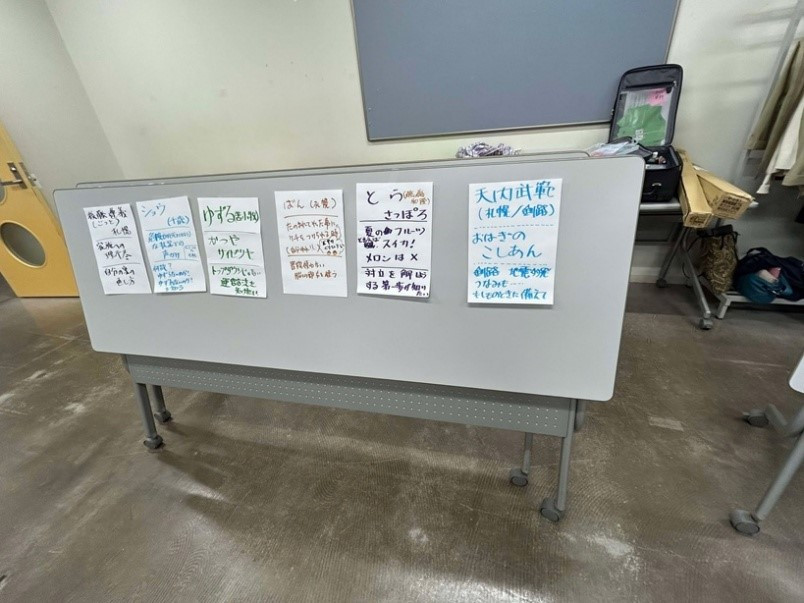

コーディネーター:とら(藤嶺 和隆)、あず(東憲治)

話題提供者:ちびまり(鈴木まり子さん)

■話題提供者からのメッセージ(企画内容)

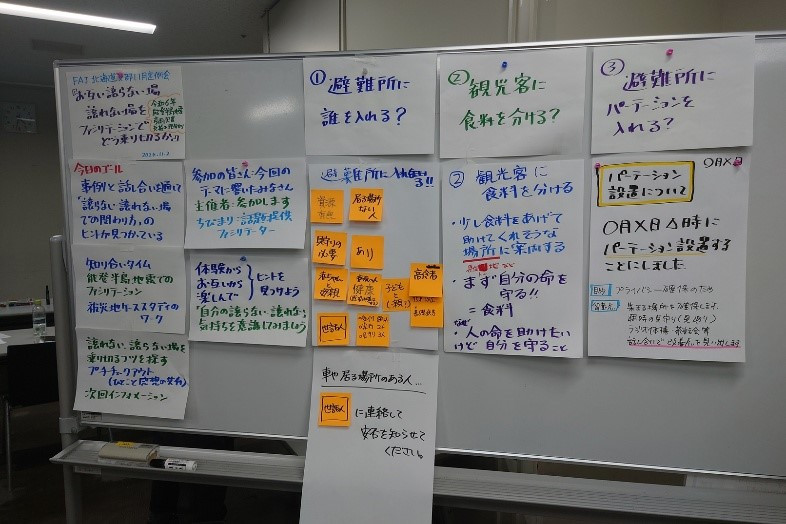

ここは避難所。あちらこちらで言い争いが起きています。「プライバシー保護が大事だから間仕切りを入れるべきだ」「高齢者の見守りのためには様子が見えなくなる間仕切りはやめよう」様々な意見が飛び交っています。頼みのリーダーは家具の下敷きになって病院です。さぁ、避難者のひとりであるあなたは、どんなファシリテーションスキルを繰り出しますか?みなさんの組織、団体等の話し合いにも、このようにお互い譲らない場・譲れない場はありませんか?今回の定例会では、「お互いが譲らない場・譲れない場」をファシリテーターとしてだけではなく、出席者としてもどう乗り切るか?被災地での事例を交えながら、みなさんの現場に引きつけて考えていきます。

■ワーク概要

ゴール事例と話し合いを通じて「譲らない譲れない場での関わり方」現場で起きている「お互いが譲らない場・譲れない場での関わり方」のヒントが見つかっている。

知り合いタイム 能登半島地震でのファシリテーション、被災地ケーススタディのワーク

譲れない、譲らない場を乗り切るコツを探す

■話題提供者からのメッセージ(定例会を終えて)

お互いが譲らない場・譲れない場を乗り切るためにファシリテーションスキルを身に付けることは優先順位の高い防災活動である、と支部運営委員の皆さんとの打ち合わせの中で確信し、テーマを決定しました。

プログラムデザインとしては、以下の点を意識しました。

お互いが譲らない場・譲れない場を乗り切るための方法を、話題提供者の私が紹介するのではなく、参加者の体験・実感からの問いをステップアップすることで、参加者の相互作用で見つけていくプロセスをデザインしました。

空間のデザインでのファシリテーションスキルを紹介するため、スクール型→アイランド→扇型など多様な場のデザインを心がけました。

災害の現場を事例にすることで、災害時のために、ファシリテーションスキルを備えておく必要性が伝わるように心がけました。

起承転結の結の部分で、申し少し日常生活でどう活かすか?を具体的にイメージできるプログラム(相互アドバイスタイムなど)が入れられたら良かったと思います。

当日のテーマを決めるための運営委員のみなさんとの話し合いの中で、「お互い譲らない場・譲れない場をファシリテーションでどう乗り切るか。」が合意できた時間が有意義でした。

■コーディネーターのメッセージ(とら)

現場で起きていることの現状報告で、定例会の会場がまるで現場になったように、情報収集、情報の伝達方法、用紙を使って貼り付ける等、現場での行動等がとても勉強になりました。今日のゴールである「事例と話し合いを通じて譲らない譲れない場での関わり方のヒントが見つかる」に向かって、シアター形式で参加者と意見を出し合い、話し合った場面は、実際に避難所で起きていることの再現であると感じました。今日の学びはとても勉強になりました。ちびまりさんありがとうございました。

最後ですが、被災現場の応援、自分ができることを行動にしていきたいと思います。

■コーディネーターのメッセージ(あず)

震災で起こりえる、リアルな場の話し合いを進めるために、日頃から何を意識すると良いか実践者の経験からよく分かりました。つまり、普段からの関係性も重要ということです。また、定例会でOARRをしっかり示して始める。スクール型・アイランド型・半円型など場に応じて変えたのが印象的でした。プロフェッショナルは基本に忠実と思いました。さらに、参加者が自分事として、持ち帰るために、皆から会議で自分が出来ることを発散させ、発言者の方を見て書き、それを貼る行為を続けました。そして、それを皆で共有した結果、「ここに書いてあることは、参加者でも出来る!ファシリテーターしか出来ないことはない!」と皆で共有しました。11月定例会には、話題以外に、ちびまりさんから、パクれる様々技法が沢山ありました。今日の学びを今後に活かしていきたいと思います。

■アンケート抜粋

ファシリテーションは参加者としても活用でき、意図を持って問いかければいい事を知りました。やっていこうと思います。ありがとうございました。

まずは可視化する、質問で掘り下げる、共感を忘れない、ユーモア大事!を念頭に立ち回ります!

納得すること。基本が大事。

場の作り方と味の仕方が参考になった。

目の前のことに固執して考え無いようにする。

家族とのコミュニケーションに活躍したい。