【報告書】 テーマ2 FGYM番外編 表現としてのファシリテーションを考える 書くことは、聴くこと。 ── 書を通じて、自分と、他者と、静かに向き合う時間東京支部

調査研究:東京支部 2025年7月度定例会

テーマ2 FGYM番外編 表現としてのファシリテーションを考える 書くことは、聴くこと。 ── 書を通じて、自分と、他者と、静かに向き合う時間

【テーマ】

FGYM番外編 表現としてのファシリテーションを考える書くことは、聴くこと。 ── 書を通じて、自分と、他者と、静かに向き合う時間

【会場】

きゅりあん5F 第一講習室

【時間】

13時00分~17時 (開場12時30分)

【講師・ファシリテーター】

小杉卓(外部講師、書家) 小池信孝(FAJ会員 東京支部)

【企画運営担当】

増平孝之 鈴木克典(FAJ会員 東京支部)

【参加者数】

13名

【本テーマの主目的】

筆を持ち、墨の香りに包まれる「書」を通してファシリテーターとして大切な 「言葉」について見直し、表現の幅を広げていく機会にすること

【実施結果】

参加者のアンケートによる、「書(文字)から言葉を考え、言葉と向き合い、それを作品にする流れが自然でよかった。作品に仕立てることで、自身の発想を飛ばすトレーニングにもなったと思います。」とありました。その他のアンケートには直接的な表現はなかったですが、目的達成は出来たと思います。

【実施スケジュール】

13:00 はじめに・趣旨説明/本日の流れとねらいの共有

13:15 レクチャー:古典や短歌に見る「空と海」の表現(言葉を味わう時間)

13:35 ワーク①-1 いろいろな書き方を体感する

ワーク①-2 自分の「空と海」を探る(言葉の内省と選定)

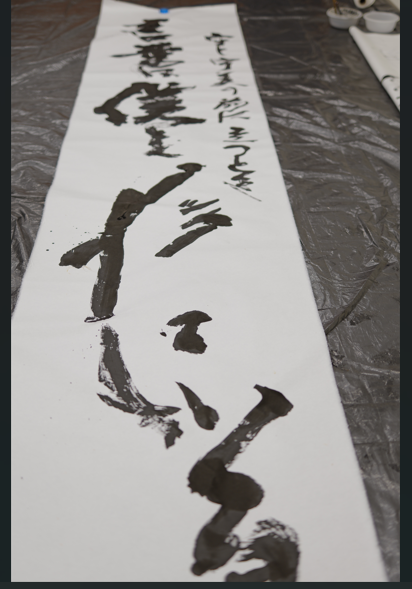

14:15 グループ対話 13:30 休憩 14:45 書家・小杉卓によるパフォーマンス()

14:55 休憩

14:50 ワーク② 創作タイム(書作品の制作)

15:35 発表タイム:それぞれの作品と想いを語る

16:10 グループ振り返り:書を通して気づいたことを言葉にする

16:25 クロージング

【アンケート結果】

・テーマの満足度 ★★★★★ (4.8)

・ファシリテーション・進行について ★★★★★ (5.0)

・プログラムの構成、内容について ★★★★★ (4.8)

【参加者の声】

・言葉の意味だけでなく気持ちを筆文字のタッチで表現できるのが楽しかった。

・内省しながら楽しめる組み合わせが面白い 表現に意味づけすることで、発想が広がりそう。

・書や言葉に向き合う時間を持つことの大切

・書くことに無心に没頭できました。聴くことと、書いた文字の両方で、それぞれの人柄や考えが伝わってきました。 参加させていただき、有難うございました。

【企画側の気づき】

単純に字を綺麗に書くための書道ではない、参加者同士の対話を通じて胸の奥に眠っている記憶を書によるワークにより、呼び覚ますようなワークショップデザインをしていましたが、最終的に作った作品や、その発表、感想を聞いていると、意図通りのワークショップになったかと感じました。 特に、書家さんのライブパフォーマンスを見た後と見る前では、感覚が変わるという言葉が多く聞かれ、アートを取り入れるワークショップというのは、双発的なものが大切だと気づきました。 また、他のアートを取り入れたワークショップなどを検討していきたいと思います。 今回はこのような特別な企画を受け入れていただきまして、誠にありがとうございました。

【ファシリテーターの感想】

日本ファシリテーション協会 7月実施 ワークショップの所感 1.総論 今回のワークショップ「書くことは、聴くこと──書を通じて、自分と、他者と、静かに向き合う時間」は、ファシリテーターの方々を対象としていた点が、これまでのワークショップとの大きな違いでした。普段から"言葉"と真摯に向き合っておられる皆さんが、筆と墨という非日常のツールを手にし、詩歌や古典に触れ、自らの内なる言葉を見つめ直すというプロセスを体験していただき、様々な着想を得ていただけていれば幸いです。 テーマに掲げた「空と海」は、曖昧さや広がりのある言葉なので、最終的に完成する作品の内容は、事前の想定ではどのような表現が生まれてくるか手探りの部分もありましたが、実際には想像を超える展開が起こっていたと感じます。言葉の選定や解釈、構成において、どの作品からも参加者の深い思索と豊かな感性が伝わり、非常に魅力的な書が数多く生まれたことが強く印象に残っています。 筆を持ち、墨を摺り、大きな和紙に書くという行為を通じて、参加者は思考だけでなく、身体ごと「言葉を生み出す」体験をされていたように思います。書道のスキルや美的完成度を求めるのではなく、言葉に触れ、向き合い、表現し、語り合うという本質的なプロセスにご一緒できたことに、大きな喜びを感じています。 2.書道がうまく機能した点と、今後さらに改善できると感じた点 今回、書道は非常に有効なツールとして機能しました。書は、筆の速度や圧、墨の濃淡などによって、同じ言葉であっても感情の温度や思考の深さを映し出します。こうした表現の幅が、ファシリテーターという言葉の専門家たちに新たな気づきをもたらしていたように感じます。 また、身体を伴った表現という点も特筆すべき効果を発揮していました。特に、大判の和紙に向かって全身を使って書く時間は、「書く」という行為が思考だけでなく身体からも立ち上がる営みであることを実感する機会となっていました。こうした時間やセッションを、今後はもう少し長めに確保してもよいかもしれません。 なお、事前には20名規模を想定していましたが、当日は11名での実施となりました。この規模感が、書の体験や対話、発表の時間をより丁寧に深めるうえで非常にちょうどよかったと感じています。参加者同士の距離感も程よく、静けさと集中が自然に生まれる空気が形成されていました。 3.今後の可能性 今回の実践を通じて、書道は「言葉を美しく表現する手段」ではなく、「言葉そのものを生み出すプロセス」を支える有効な手法であると、あらためて確信しました。 ファシリテーションの現場においても、「言葉を引き出す」「言葉にする」ことは重要な営みです。その前段階として、"言葉をつくる"ことの感覚──言葉が感情や身体からどう立ち上がるかを体験することは、ファシリテーターとしての言語感覚をさらに豊かにしてくれると感じます。 今後は、ただ「どのように書くか」という表現の視点だけでなく、「どのように言葉が生まれるか」という生成プロセスそのものにも焦点をあてた時間を取り入れていきたいと考えています。たとえば、詩歌や古典から着想を得るだけでなく、自身の経験や感情から言葉をすくい取るような導入やワークも併せて組み込むことで、さらに奥行きのある体験が可能になるでしょう。 今回のワークショップで得た手応えをもとに、今後も「書×言葉×対話」の交差点を探求しながら、ファシリテーターの皆さまと共に、新たな表現と気づきの場を育んでいきたいと思います。 小杉 卓

報告者

鈴木克典

報告日

2025/8/2