|

映画『みんなの学校』は、不登校も特別支援学級もない、同じ教室で一緒に学ぶ、みんなが笑顔になる挑戦をしたふつうの公立小学校「大阪市立南住吉大空小学校」で起こる様々なことを題材にしたドキュメンタリー映画です。この映画には、誰もが通い続けることができる学校をつくるために、その様々な出来事に立ち向かう教職員、保護者、地域の人々、そして子どもたちの姿が映し出されています。

この映画とファシリテーションにどのようなつながりがあるのでしょうか?

大空小学校の理念は、「すべての子どもの学習権を保障する学校をつくる」こと。そして子どもたちは、(1)人を大切にする力 (2)自分の考えをもつ力 (3)自分を表現する力 (4)チャレンジする力 をつけること。これを目標にしている学校です。

私たちは、この映画から、「人を育てる・人が育つ」ということについて、学びとることが出来るのではないかと考え、まさに、そこには「ファシリテーション」との関連と深い気づきがあるという想いから、このテーマを企画しました。

この定例会は、映画の上映会と共に、この学校で校長先生をしていらした木村泰子先生をお招きして講演会を実施し、その後、参加した皆さん全員でワールドカフェ形式のダイアログを行い、人が育つ場づくりについて深める一日となりました。

【プログラム概要】

・オリエンテーション

・FAJとファシリテーションについて

・上映会

・映画を観てバズ⇒紙に書いて貼り出し。

〜ランチタイム〜

・木村先生の講演会

・お話を聴いてバズ

・ファシリテーションにおける場づくりについて

・4エリアに分かれて4人グループづくり

・ワールドカフェ的なダイアログ(えんたくん)

・木村先生から一言

・クロージング

【アウトカム】

この場にいる皆さん、それぞれが、人が育つ場づくりについて自分なりに考えを巡らせている。

【参加者感想】

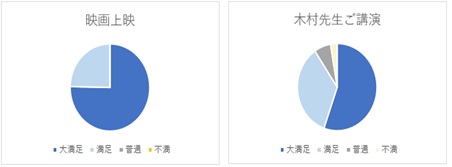

〇映画上映について

大満足:75% 満足:25% 普通:0% 不満:0%

(一般コメント)何度観ても、新たな気付きや学びがあります。

(会員コメント)気づきが多い。FAJの目指す社会が分かったので。

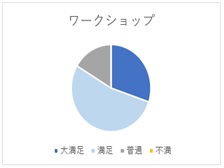

〇木村先生ご講演について

大満足:55% 満足:35% 普通:7% 不満:3% ※普通、不満の理由は「時間が短かった」が殆ど。

(一般コメント)先生の言葉一つ一つが学びになった。素晴らしい人間力を感じた。

(会員コメント)とてもハートフルでした。もう少しお話が聞きたかったです。時間的に短く感じられました。追記/クロージングでお話しを聞けて満足しました。

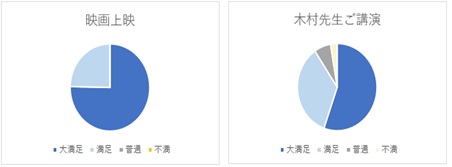

〇ワークショップについて

大満足:30% 満足:53% 普通:16% 不満:0%

(一般コメント)色々な職業の方の色々な角度から話をしたり聞いたり出来ました。話せる場づくりが学べた。

(会員コメント)今回は初めても参加された方が多数いたので、新鮮な雰囲気を味わえた。

〇その他コメントより抜粋

・期待以上でした。

・プログラムの組み立てが盛りだくさんでテンポよく、「もうちょっと話したい」「あんな考え方があるんだ」と後に残るようなところが良かったと思います。

・1つの映画をみんなでみて、いろんなことをいろんな人と話して共有できて、とても満足です。

・さいごのクロージングは感動しました・・・感想の書き出しの張り出しが効果的だったと感じました。

・映像からは学校というタテの関係が感じられるところもありながら木村先生の講義でその思いとは違っていた事が分かった安心感と何だかモヤモヤの様なものもあります。

・ビジネス系の人、NPO系の人様々な方がいて かえって「育つ」の定義や視点に少し混乱があったように感じた。これはいい事なのか悪いことなのか微妙。。。

【木村先生からのコメント】

FAJの魅力は何と言っても対等に学びあえる空気がみなぎっているところだと実感しました。

それぞれの立場や特性が違う人と人が出会い、かかわり、ふれあう中に学びがあります。

学びのあるところに感動が生まれ愛が育まれます。だから「学びは楽しい」のです。

このことを再確認できた時間でした。

みなさん、ありがとうございました。

【企画振り返り】

〇空間

・イベントスペース3エリアをぶち抜きで利用。スクリーンは3面、3方向に投影したが、ランダムに椅子を配置し、参加者自身が見やすいところに移動できるようにしたのは良かったが、一部動きにくい人もいたようなので、もっと自由に動いていいというアナウンスをすれば良かった。

・えんたくんを活用したのは正解だった。当初会場のテーブルを使ってのワールドカフェを想定したが、えんたくんの稼働性、親密性がより場を活性化させていた。

〇プログラムデザイン

・映画の感想や質問に終始することなく、テーマについて語り合ってもらうために、まずはA4で感想や質問を書き出し貼り出すことにした。これによって多様な思考が見える化され参加者に共有できた。また木村先生の講和への繋がりが持てた。

・映画も講和も素晴らしいコンテンツなのでそれについて語りたい参加者の気持ちバズでしっかり出す時間を設けた。それにより、えんたくんによるワールドカフェ的な語り合いでは、テーマについて話すということに集中できたと思われる。

・多様な参加者を想定したため、話したいテーマが合わないのではないかということから、4つのカテゴリに分けてからのグループ作りを行ったが、結局のところ同じ映画・同じ講和の後になるので、その必要性は無く、返って区別してしまう状態を作ってしまった。

〇木村先生とのコラボレーション

・企画段階ではどんな進め方をするか、どんな話をしてもらうか、について詳細に詰めることはしなかったが、目標を明確に共有できていたので、先生の話とのシナジーが生まれた気がする。

〇グラフィックレコーディング

・会員の申し出から場の記録をグラフィックしてもらった。本来ならばそれを振り返りに活用する等の時間が必要だが、プログラムの関係上時間が取れなかったのが残念。でも参加者の皆さんが場の雰囲気を持ち帰ることには効果はあったと思われる。

【担当者振り返り】

・私が最初に「みんなの学校」を観たのが2015/12。すぐにFAJ東京支部運営内に「凄い映画があるので定例会で上映会をしたい」と声をかけたところ、あっという間に企画メンバーが集まりました。

また、FAJ内を検索したところ2015/11の秋田サロンで上映実績がありましたので、ご連絡して色々教えていただきました。木村先生にご講演の依頼をしたのも、2016/9秋田サロンの上映会でご挨拶させて頂いた時でした。中部支部でのシンポジウムなど、木村先生とFAJの関わりのお陰で、スムーズに依頼ができたのは助かりました。

本格的な映画上映も、一般に公募したのも、会員からも参加費を徴収したのも、東京支部定例会としては初の試みでしたが、多くのご縁に支えられて無事に開催できてホッとしました。

一人でも多くの方(特にFAJ会員)に「みんなの学校」を観ていただきたいという願いが少し叶えられたことに感謝します。(S)

・この映画のことは秋田サロンの企画で知りました。その時からいつかこれを東京でもという思いを持ち続けていたのが実現できて、且つサロンとの連携もできて、FAJならではの企画となり嬉しい限りです。

企画の投げかけがあってすぐに乗っかりましたが、定例会プログラムを考えていくミーティングは、この映画や木村先生のお話しという素晴らしいコンテンツを通して「人が育つ場」を考えるプロセスを"考え抜く"時間となりました。私たちはこのような時間を通してファシリテーションを学び深めているんだな、とつくづく感じました。

当日の場は通常の定例会とは違って一般の方の占める割合がとても多く、そもそも映画を観るだけの意識でいる方も多いことから、この場が参加者にとっての「初めてのファシリテーションとの出会い」になるかも・・・というプレッシャーを感じながらの進行でしたが、とてもいい経験をさせて頂きました。

定例会といいながらイベント並みのロジ運営となりましたが企画メンバーや当日ボラスタの皆さんの力でいい場を創ることができました。ありがとうございました。(K.I)

・東京支部運営メンバーに映画を観に行きませんか?と声をかけられ、その時は観れなかったのですが、本を読み興味を持ちました。この思いが、定例会の形で実現できたのは感慨深いものがあります。

映画もさることなら、先生のお話しがその奥深くある姿勢、思いをリアルにし、振り返りワークで皆さんが腹落ちしている姿を見て、この日があってよかったと思います。

当初心配していたワークの前に帰る人が2人しかおらず、FAJを知らない方々がFAJの会員と一緒に多様性のすばらしさを感じている雰囲気そのものがファシリテーションが成せる業であることが実感できたワークであった。

この場で先生、企画メンバー、そして参加された方々に感謝の意を伝えたいと思います。(N)

・社会の中に、ファシリテーションという言葉を使ってないけどファシリテーションのチカラが活きている、と会員の自分は改めて知ることができました。

映画を見て、木村先生のお話を聞いて、ワークでいろんな立場の人が混ざってテーマについて語り深まる中で、新たな気付きを得る・・・非会員の方から「ファシリテーション」という言葉を初めて知った、という声もたくさん聞けました。新鮮で、あったかい気持ちと、がんばろー!を体感することができました。

この企画・場を作り上げた木村先生、スタッフメンバー、参加者の皆様に感謝です。スタッフに参加してしてよかったー!と思いました。(Koa)

・多くの方に「みんなの学校」上映会&講演会付き定例会に参加していただき、ありがとうございました。

企画の投げかけにより、「みんなの学校」を観たのは、忘れもしない、2016/2/14。観て思ったことは、自分に対する人としての在り方についての問いかけでした。自分が木村先生達のような立場になったら、どう子供達と接することができるのだろうか。今自分ができることは何なのだろうか。

1人でも多くの人にこの映画を観て、いろいろと感じたり考えてもらいたいと思いました。縁があり名古屋のシンポジウムで木村先生に講演していただくことが決定した瞬間に立ち会えました。

そして実際の木村先生の講演を聴いてさらに確信した、木村先生の覚悟と情熱。

それらを踏まえ上映会と講演会だけでは終わらない、FAJとしての定例会プログラムを考えていく、ミーティング。そこは共にファシリテーションを学んでいる仲間達とファシリテーションを深めていく場でした。

多くの方のご協力により、「みんなの学校」定例会の場は結実しました。参加された方々からいただいた様々な感想や意見。

次の一歩を踏み出したり考えたりするきっかけの場になったのではないかと感じています。ありがとうございました。

P.S.

「みんなの学校」が伝えている、「人が育つ場」。「人が育つ場」ということで、今コミュニティ・スクールという取り組みが全国各地で始まっています。地域、学校、保護者、児童生徒の4者が連携し、みんなが育ち・育てる、そんなコミュニティを育てるためのしくみです。コミュニティ・スクールを運営する上で、どんなことを大切にしたらよいかに関するビジョンをまとめたリーフレットがございます。こちらも皆さんにぜひ知ってもらいたいです。

http://how-to-community-school.webnode.jp/#

(B)

|